sábado, 30 de junho de 2018

sexta-feira, 29 de junho de 2018

Madeira ilegal do Congo entra na Europa através de Portugal

|

| Fonte foto e texto: DN 25.06.18 |

ONG internacional denuncia empresa de três irmãos luso-angolanos como autora das principais violações na exploração

A Norsudtimber é a principal empresa de extração e exportação de madeira da floresta tropical do Congo, mas, segundo a ONG internacional Global Witness, o corte de madeira em 90% das suas explorações é ilegal. Madeira essa que entra na Europa maioritariamente por Portugal e França, adianta ainda o mesmo relatório a que o DN teve acesso e que é hoje divulgado.

A empresa que explora mais de 40 mil quilómetros quadrados de floresta tropical (uma área equivalente à Suíça) tem três irmãos luso-angolanos - José Albano, João Manuel e Alberto Pedro Maia Trindade - entre os principais beneficiários e está sediada no Liechtenstein (um paraíso fiscal dos Alpes). O relatório "Total System Failure - Exposing the secret networks distroying forests in the Democratic Republic of Congo" calcula que o negócio da madeira renda ao Congo cerca de 7 milhões de euros por ano em receita fiscal, uma migalha quando comparado com o custo ambiental de destruir esta floresta e com os 1,3 mil milhões de euros que o governo terá perdido com negócios obscuros de extração mineira.

As acusações que recaem sobre as três empresas, a operar no Congo como subsidiárias da Norsudtimber - a Sodefor, Forabola e La Forestière du Lac - vão desde a falta de planos de gestão até corte de árvores fora das áreas concessionadas. As três empresas, que negam qualquer ilegalidade, são responsáveis por 20 concessões, das quais pelo menos 18 foram assinadas pelos três portugueses, conhecidos como irmãos Trindade, que já foram alvo de uma investigação semelhante em 2007, por parte da Greenpeace.

Onze anos depois, um novo relatório volta a apontar o dedo a estas empresas, acusando-as, entre outras coisas, de não implementarem planos de gestão a 25 anos dentro dos prazos legais, de atuarem fora do perímetro autorizado ou, em alguns casos, de suspenderem a exploração por pelo menos dois anos (situação que obrigava à devolução dos terrenos ao estado congolês). Entre todas, apenas duas cumpriam todos os requisitos legais.

Do total da exploração, entre 2013 e 2017, 78% foram exportados para a China e 11% para a Europa, tendo entrado a quase totalidade por Portugal e França. O que leva a Global Witness a criticar a forma como ambos os estados têm lidado com a questão, falhando na fiscalização do comércio de madeira ilegal, atividade proibida na UE.

Tratando-se de uma empresa que já tinha sido denunciada há 11 anos, Alexandra Pardal, coordenadora desta investigação, admitiu ao DN que a "Norsudtimber, propriedade destes três irmãos portugueses, tem conseguido manter estas atividades ilegais porque o sistema que a devia fiscalizar, falhou". "É-lhes permitido operar impunemente porque o governo da República Democrática do Congo não aplicou devidamente as suas leis. Mas, de forma chocante, as autoridades na União Europeia - incluindo Portugal, um dos maiores importadores da madeira - também falhou na aplicação da legislação europeia que proíbe o comércio de madeira ilegal, e que foi especificamente feita para impedir empresas como esta de negociarem na Europa."

A coordenadora da Global Witness sublinha que o relatório "dá a Portugal os dados que o país precisa para garantir que os negociadores de madeira ilegal são punidos". "As autoridades portuguesas devem tomar medidas contra a importação de madeira ilegal e aqueles, que consciente ou inconscientemente, possam estar a facilitar as atividades ilegais da Norsudtimber."

Em resposta à Global Witness, a Sodefor, a Forabola e a La Forestière du Lac negaram as acusações. Reconheceram, por exemplo, a inexistência de alguns dos planos de gestão, mas garantiram que estavam em conversações com o ministro do ambiente do Congo, considerando por isso infundadas as alegações de que estariam ilegais, pode ler-se no relatório. Outra das justificações é de que o que a Global Witness chama de exploração fora do perímetro legal é apenas construção de estradas de acesso.

Música do BioTerra: Bruce Springsteen- This Land is Your Land

Well I rode that ribbon highway

I saw above me the endless sky

I saw below me the golden valley

This land was made for you and me

I've roamed and rambled and followed my footsteps

Through the sparkling sands of her diamond deserts

And all around me a voice was calling

This land was made for you and me

This land is your land

This land is my land

From California

To the New York island

From the Redwood Forest

To the Gulf Stream waters

This land was made for you and me

Well the sun came shining and I was strolling

Through wheat fields waving and dust clouds rolling

And a voice was sounding

As the fog was lifting

Saying this land was made for you and me

This land is your land

This land is my land

Bruce Springsteen- This Land Is Yor Land (live at the Memorial Coliseum in Los Angeles, CA on September 30, 1985)

Labels:

Antifascismo,

Auto-Estradas,

Biodiversidade,

Ecologia Política,

EUA,

Fotografia,

Geodiversidade,

Minha Bibliografia,

Musica do BioTerra,

Oceanos,

Poesia,

Povos Indígenas,

Urbanismo

quinta-feira, 28 de junho de 2018

Opinião- A Dívida Europeia, por Luís Alves de Fraga

Vamos lá ver se nos entendemos.

A Revolução Industrial, no século XIX, exigia, aos países desenvolvidos da Europa, a ampliação dos mercados de venda dos produtos fabricados e de compra das matérias-primas necessárias ao seu fabrico. Isso, entre outros efeitos, levou à corrida ao continente africano com a não desmentida nem disfarçada intenção de vender e comprar pelos melhores preços, ou seja, vender ao mais alto preço e comprar ao mais baixo preço. Assim nasceram as colónias britânicas, francesas, alemãs e belgas em África.

Mais de cem anos foi o tempo de exploração colonial. Um tempo em que se obteve o melhor lucro e se possibilitou o desenvolvimento industrial e técnico, em geral, da Europa, fazendo da Grã-Bretanha a grande potência mundial, até 1945. Mas, também, fazendo da França e da Bélgica, grandes Estados super desenvolvidos. Todos os Europeus beneficiaram, directa ou indirectamente, desse desenvolvimento.

O que aconteceu às colónias foi que aumentaram exponencialmente o seu atraso tecnológico, a sua dependência das respectivas metrópoles. Por lá só têm, e continuam a ter, matérias-primas para vender às potências industriais do Mundo. E esse comércio faz-se sempre, ou quase sempre, através de intermediários altamente corruptos, que enriquecem sem terem em conta a miséria que geram à sua volta.

Nós, aqueles que orgulhosamente gostamos de proclamar a importância da Europa e, em especial, da União Europeia, beneficiamos, continuamos a beneficiar, desse comércio desigual.

A consequência era previsível há muito tempo: a invasão dos Africanos desgraçados, miseráveis, à procura da Europa da abundância e das oportunidades. Eles, sem saber, só estão à procura do pagamento da "dívida", que a Europa tem para com África!

E a solução encontrada é, ainda, mais uma pulhice: aliciar os Governos dos Estados do Norte de África, onde o desenvolvimento europeu fez chegar umas migalhas, para deportarem para o deserto os milhares de migrantes que demandam a Europa.

Não temos responsabilidades? Claro que temos... uns mais do que outros, mas temos.

Luís Alves de Fraga

Labels:

Africa,

Agenda 2030,

Antropologia,

Colonialismo,

Geografia,

Globalização,

História,

Justiça Ambiental,

Pacifismo,

Racismo,

Solidariedade

quarta-feira, 27 de junho de 2018

Opinião- Aljezur, um furo na democracia!

O que nos preocupa como cidadãos é a forma de fazer política por parte deste Governo no seu conjunto, enfraquecendo a qualidade da nossa democracia.

A recusa da realização de uma avaliação de impacte ambiental (AIA) por parte do Governo português, no processo de renovação da autorização concedida em 2007 às empresas ENI e Galp para um furo de prospecção de hidrocarbonetos ao largo de Aljezur, tem provocado um justificado coro de protestos, exigindo nomeadamente a demissão do ministro do Ambiente e de outras figuras ligadas a departamentos técnicos do ministério.

Contudo, o que está em causa é muito mais do que a mera continuidade do posto de um qualquer ministro. O que nos preocupa como cidadãos é a forma de fazer política por parte deste Governo no seu conjunto, enfraquecendo a qualidade da nossa democracia.

O que o furo de Aljezur significa é que, apesar de o país ter alegadamente “virado a página da austeridade”, Portugal continua a tomar decisões políticas numa perigosa metodologia de caso a caso, sem fundamentação rigorosa com base em informação técnica e científica, sem horizonte estratégico e coerência interdepartamental, e ignorando de modo ostensivo a opinião de dezenas de milhares de cidadãos que, por iniciativa própria, ou integrados em associações cívicas ou organizações profissionais e empresariais, têm procurado contribuir, generosamente, para um desenlace justo e construtivo deste processo.

Com efeito, a decisão do Governo revela:

Ausência de uma política energética coerente e de longo prazo. Uma política progressivamente baseada em fontes renováveis, capaz de estar à altura dos compromissos internacionais assumidos no combate às alterações climáticas com a aposta numa economia descarbonizada, em consonância com o Acordo de Paris e os objectivos da União Europeia.

Incapacidade de defender a marca de um Portugal moderno e sustentável. Numa altura de transição energética para a sustentabilidade, ao fazer embarcar o país nos riscos inerentes à extracção off-shore de hidrocarbonetos, ainda por cima na posição subalterna de fornecedor de matéria-prima, o Governo está a ferir a nossa vantagem competitiva em vários aspectos. Referimo-nos à modernização e inovação do seu tecido económico em todos os sectores, à aposta nas renováveis, à qualidade do seu ambiente, à beleza da sua paisagem, ao profissionalismo da sua indústria turística – aspectos que lhe têm granjeado notoriedade, como o provam, de modo eloquente, o nosso PIB e a nossa balança comercial.

Desprezo pela política de ambiente como critério de civilização. O Governo deveria ser a primeira instituição a saber e a tentar corrigir as imensas falhas no conhecimento e ordenamento do território, que são particularmente evidentes no imenso espaço marítimo da nossa Zona Económica Exclusiva. A dispensa da AIA num país que em 2017 concedeu 440 milhões de euros de isenções fiscais aos combustíveis fósseis, segundo palavras do próprio ministro do Ambiente, num país que continua a descapitalizar orçamentalmente os organismos dedicados à administração e protecção ambiental, é incompreensível e portanto inaceitável.

Preferência pela política de opacidade negocial que lançou a vergonha sobre Portugal. Para além da sua dimensão ambiental, a AIA seria um sinal positivo de que o actual Governo pretende caminhar demarcando-se em relação ao passado recente. Sabemos hoje que contratos opacos e secretos, como aquele que foi assinado em 1 de Fevereiro de 2007 entre a ENI e a Galp e o Estado português representado por José Sócrates e Manuel Pinho – precisamente o contrato que deu origem ao problema do furo de Aljezur –, são caldos de cultura da corrupção, que se traduz hoje na dívida colossal herdada pelas gerações futuras resultante da inqualificável série de Parcerias Público-Privadas (PPP) ruinosas para o interesse público, contratadas por governos anteriores.

Os signatários deste Manifesto são cidadãos livres, que se uniram por razões cívicas e imperativos de consciência. Não estamos ao serviço de nenhum partido, de nenhuma igreja e de nenhum potentado económico ou financeiro. Estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos e netos, num mundo cada vez mais vulnerável e num Portugal que continua demasiado frágil.

A decisão de autorizar o furo de Aljezur é um mau sinal. Ele revela que até este momento, o Governo coloca a “estabilidade” de um contrato opaco e obscuro, com uma indústria cada vez mais obsoleta e ligada a uma actividade danosa, à frente da Constituição e do seu artigo 66.º que reconhece: “Todos têm o direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender.” Deixar os combustíveis fósseis, eventualmente existentes em Portugal ou em qualquer parte do mundo, por explorar, constitui hoje um acto moral e portanto político, porque temos consciência do impacto nefasto da sua queima para o agravamento das alterações climáticas, particularmente em Portugal, onde este aquecimento anormal potencia fogos florestais descontrolados.

Exigimos que a prioridade do interesse público seja reposta! Exigimos ao senhor primeiro-ministro que seja coerente com as afirmações que proferiu em Marraquexe em 2016, e com o compromisso de Portugal com o Acordo de Paris! Exigimos ao senhor primeiro-ministro que mande cancelar o contrato que permite ao consórcio ENI/Galp a prospecção de hidrocarbonetos ao largo de Aljezur!

Nós, os signatários deste documento, não abdicaremos dos nossos direitos constitucionais.

Adelino Gomes, jornalista; Alexandra Lucas Coelho, escritora e jornalista; Álvaro Garrido, prof. Universitário; Ana Benavente, prof. Universitária; Ana Drago, socióloga e investigadora; Ana Nunes de Almeida, prof. universitária, presidente do Conselho Científico do ICS; Ana Zanatti, actriz e escritora; André Freire, prof. universitário; António Araújo, jurista e historiador; António Betâmio de Almeida, prof. emérito do IST; António-Pedro Vasconcelos, cineasta; Boaventura Sousa Santos, prof. catedrático jubilado; Bruno Fialho, vice-presidente do SNPVAC; Carla Amado Gomes, prof. universitária (ICJP) e investigadora (CIDP); Carlos da Câmara, prof. Universitário; Carlos Fiolhais, físico, prof. universitário e ensaísta; Carlos Pimenta, empresário e ex-secretário de Estado; Catarina Albuquerque, relatora especial da ONU; Catarina Roseta Palma, economista e prof. universitária; Cláudio da Silva, actor; Fausto Bordalo Dias, compositor e cantor; Filipe Duarte Santos, prof. emérito da Universidade de Lisboa; Francisco Abreu, editor; Francisco Faria Paulino, coronel da Força Aérea Portuguesa (reforma); Francisco Ferreira, prof. universitário; Francisco Louçã, economista e político; Francisco Teixeira da Mota, advogado; Gil Penha Lopes, prof. universitário; Hélder Costa, autor, actor e encenador; Helena Freitas, prof. universitária e política; Irene Flunser Pimentel, historiadora; João Luís Carrilho da Graça, arquitecto; Joaquim de Almeida, actor; José Castro Caldas, prof. universitário; José Osório, engenheiro electrotécnico; José Viriato Soromenho-Marques, prof. catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; José Vítor Malheiros, jornalista; Júlia Seixas, prof. universitária e investigadora; Lídia Jorge, escritora; Luís Ribeiro, prof. universitário do IST; Luís Tinoco, compositor; Luisa Costa Gomes, escritora, dramaturga e tradutora; Luísa Schmidt, socióloga e investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; Manuela Silva, prof. universitária; Margarida Magalhães Ramalho, historiadora; Maria do Rosário Gama, prof. aposentada e presidente da Associação APRe!; Maria José Melo Antunes, MBA Finanças; Maria Luísa Ribeiro Ferreira, prof. catedrática de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Maria Manuel Mota, cientista e investigadora principal na Unidade de Malária no IMM; Pedro Abrunhosa, músico; Pedro Bacelar de Vasconcelos, prof. universitário; Pilar del Rio, jornalista; Ricardo Paes Mamede, economista e prof. universitário; Rui Horta, coreógrafo; Sérgio Godinho, músico; Teresa Calém, artista plástica; Viriato Soromenho-Marques, prof. catedrático; Vitor Cóias e Silva, engenheiro, membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Engenheiros

terça-feira, 26 de junho de 2018

Encontros Improváveis - Teixeira de Pascoaes e Penguin Café

Lista dos temas:

"Wheels Within Wheels"

"Protection"

"Ricercar"

Músicos

Arthur Jeffes (piano, cuatro); Oli Langford (violin); Neil Codling (piano, harmonium, dulcitone, ukulele); Darren Berry (percussion); Clementine Brown (violin); Vincent Greene (viola); Des Murphy (ukulele); Andy Waterworth (double bass)

Dizia Teixeira de Pascoaes em carta a Raul Brandão: "A amizade verdadeira é o maior argumento a favor da existência de Deus". E talvez seja assim mesmo.

É no riso dos amigos que vivemos a infância. O riso dos segredos cúmplices, das pequenas infracções que ninguém descobriu, da curiosidade partilhada em alvoroço, do sopro sereno do vento nos cabelos.

É nos olhos dos amigos que recordamos a infância. Corridos os anos, a esperança já um pouco gasta, esmorecida a alegria, é nos olhos deles que encontramos por momentos a luz das manhãs de outrora, o entendimento que nasce sem palavras, a emoção do riso solto sem a censura das conveniências ou da idade, a magia das tardes em que se adivinhava a Primavera. É nos olhos dos amigos que, por segundos, repousamos na sensação de que nos afastáramos pouco antes quando na verdade os não víamos há meses, há anos, esgaçados entre o trabalho e o desencanto, o trânsito e o cansaço, a vida adiada e a morte pressentida.

É no rosto dos amigos que lemos o nosso envelhecer. As rugas, os cabelos brancos, o brilho embaciado do olhar, o ricto cada dia menos doce que nos vinca os lábios, os gestos lentos de amargura foram crescendo connosco sem que verdadeiramente déssemos por isso. É no rosto dos nossos amigos que sentimos a que ponto o tempo nos devastou, como se de repente e pela vez primeira nos olhássemos ao espelho. E é então que nos encontramos inermes, perdidos, desencantadamente lúcidos ante a vida que se esgotou sem que quase nunca saibamos porquê nem para quê. Mas também é no rosto envelhecido dos amigos que descobrimos a centelha de ternura que guardámos ainda quando os dias, de loucas aventuras sonhadas nas tardes chuvosas, se transformaram na própria chuva, miudinha e cinzenta, desinteressante e fria de renúncias.

Sentimento controverso, a amizade. Porque os amigos nos enchem a vida com a sua presença, mas também nos fazem provar o gosto acre da tristeza ou da saudade quando deles nos separamos, e nos deixam um insuportável vazio quando os perdemos.

Dizia Séneca, numa Epistula a Lucílio em que procurava bálsamos para a ferida aberta da lembrança dos amigos desaparecidos: "Procedamos (...) de modo a que a recordação dos desaparecidos seja para nós um momento de doçura. Ninguém rememora voluntariamente uma coisa em que se não pode pensar sem aflição. [...] Gozemos intensamente a companhia dos nossos amigos, até porque quantas vezes os deixámos para partir em longas viagens, quantas vezes estivemos sem os ver embora morando na mesma terra [...]"

segunda-feira, 25 de junho de 2018

domingo, 24 de junho de 2018

sábado, 23 de junho de 2018

Curta-Metragem - Cores do Alvão . Timelapse "Colors of Alvão", por Paulo Ferreira

O Parque Natural do Alvão é um dos lugares que mais gosto de fotografar. Muito provavelmente possui um dos melhores locais para fotografar o pôr-do-sol em Portugal e como tal gosto imenso de os registar sob a forma de timelapse. Ao longo do ano de 2014 fui acumulando alguns planos que foram realizados durante as imensas caminhadas que fiz no Parque Natural do Alvão. Dois dos planos presentes neste trabalho foram registados em timelapse de forma manual, pois no momento que os realizei não possuía qualquer intervalómetro, na câmara fotográfica que me acompanhava nesse momento. No entanto não deixei de aproveitar a oportunidade dada pela natureza. A restante maioria dos planos tem origem nas minhas idas ao Alvão com o objectivo de realizar "timelapases" em locais específicos.

Para começar o ano de 2015 tal como saí de 2014, decidi realizar este novo trabalho cujo motivo é o Parque Natural do Alvão e as suas cores. Para o efeito usei os vários planos de timelapse realizados aos pôr-do-sol para que de certa forma me ajudassem a ilustrar as cores do Alvão. Todo este trabalho de cariz criativo foi realizado com enorme esforço fisico, mas que no final superou todas as minhas espectativas. Afinal de contas o Alvão é a minha segunda casa (costumam dizer os meus familiares). Muitas histórias marcam a realização destes planos, podem crer. Espero que seja para a mim a melhor forma de começar o novo ano e assim motivar-me para a realização de novos trabalhos.

A área protegida do PNA localiza-se a Norte de Portugal, na província de Trás-os-Montes e Alto Douro, no distrito de Vila Real. Com uma área total de 7220 ha, o Parque Natural do Alvão abrange uma parte dos concelhos de Vila Real (4361 ha) com uma parte das freguesias de Vila Marim (Lugar de Arnal) e Borbela (Lugar de Relva) e a totalidade da freguesia de Lamas de Olo (Lugar de Lamas de Olo e Dornelas) e de Mondim de Basto (2859 ha) com uma parte significativa da freguesia de Ermelo (Lugar de Ermelo, Fervença, Varzigueto, Barreiro e Assureira) e uma pequena margem da freguesia de Bilhó (aldeias de Anta e Pioledo).

A serra do Alvão, paredes meias com o Marão, é uma área com formações xistosas do Silúrico de grande interesse paisagístico e geológico, cujo fulcro é a queda de água do rio Olo, em Fisgas de Ermelo. Aí, onde ocorrem quartzitos do Ordovício Inferior, dispõem-se as bancadas em anticlinal aberto e de eixo inclinado para SW, i.e. para jusante do rio Olo. A sua altitude é de 800m, descendo em várias cascatas, um desnível de 250m num percurso de 1500m.

Proibida a utilização deste vídeo para fins comerciais.

Para licenciamento: geral@ptimelapse.pt

...................................................................................................................................

EN:

The Alvão Natural Park is one of the places I like to photograph. Most likely it has one of the best places in Portugal to photograph the sunset and as such I really like to record them in timelapse. Throughout the year 2014 I was accumulating some plans that were produced during the immense walks that I did in the Alvão Natural Park. Two of the plans present in this work were recorded in timelapse manually, because at the moment I realized that I did not have any intervalometer, in the camera that accompanied me at that moment. However I did not miss the nature opportunity. The remaining majority of the plans come from my trips to Alvão with the aim of carrying out "timelapases" in specific places.

To start the year of 2015 as I left 2014, I decided to do this new work whose motive is the Alvão Natural Park and its colors. For this purpose I used the various timelapse plans made at sundown so that they would help me in some way to illustrate the colors of Alvão. All this creative work was carried out with enormous physical effort, but that in the end surpassed all my expectations. After all, Alvão is my second home (my relatives say).

To start the year 2015 as I left 2014, I produced this new work whose focus is the Alvão Natural Park and its colors. After all it is my second home (usually tell my family). I hope it is for me the best way to start the new year and so motivate me to perform new works.

The use of this video, for commercial purposes is prohibited.

For licensing: geral@ptimelapse.pt

sexta-feira, 22 de junho de 2018

Música do BioTerra: Siouxsie And The Banshees - Dazzle

The Dazzle 12" EP contains an extended mix of the title track (which is excellent in its own right), but is notable and valuable mainly for its rare B-sides, "I Promise" and "Throw Them to the Lions." The latter, in particular, finds the Banshees in a rather experimental spirit, with lots of squalling waves of feedback and an unusual harpsichord break. A very worthwhile artifact from the brief Robert Smith era of Siouxsie and the Banshees. Serious fans should seek this out.

The stars that shine

And the stars that shrink

In the face of stagnation the water runs

Before your eyes

Swallowing diamonds

A cutting throat

Your teeth when your grin

Reflecting beams on tombstones

A jamboree of surprises

Playing Russian roulette

Or the lucky dip

A clenched fist to your heart

Coal dust on your lungs

A silver tongue for the chosen one

Heavy magnum in your side

Or a bloody thorn

Skating bullets on angel dust

In the dead sea of fluid mercury

Baby piano crys

Under your heavy index and thumb

Pull some strings-let them sing

The stars that shine

And the stars that shrink

In the face of stagnation the water runs

Before your eyes

Dazzle it's a glittering prize

Dazzle it's a glittering prize

Before your eyes

It's a glittering prize

The stars that shine

And the stars that shrink

In the face of stagnation the water runs

Before your eyes

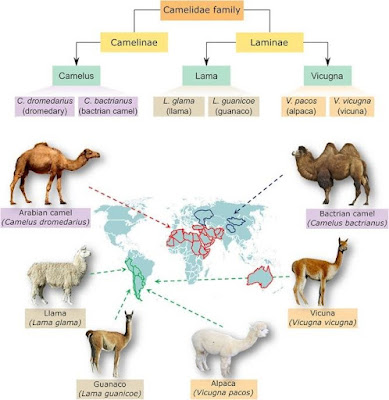

Dia Mundial do Camelo

Os camelos (Camelus sp) são mamíferos ungulados conhecidos pelas suas bossas: uma no dromedário (Camelus dromedarius) e duas no camelo-bactriano (Camelus ferus - selvagem, Camelus bactrianus - domesticado).

Os seus parentes mais próximos são: o guanaco (Lama guanicoe), o lama (Lama glama), a vicunha (Vicugna vicugna) e a alpaca (Vicugna pacos).

Os camelos e estes primos constituem a família dos camelídeos (Camelidae).

Qual é a importância dos camelídeos?

1) Ajudam a garantir a segurança alimentar, a nutrição e o crescimento económico em mais de 90 países, beneficiando particularmente os povos indígenas e as comunidades locais.

2) São fundamentais para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), fornecendo leite e carne para combater a fome, bem como fibras para vestuário e abrigo.

3) As pessoas os utilizam para transporte e também se beneficiam do fertilizante orgânico que fornecem para a agricultura.

4) Eles são conhecidos por sobreviverem em condições adversas. Os habitantes dependem significativamente dos camelídeos para a sua subsistência nas cordilheiras dos Andes, bem como nas terras áridas e semiáridas de África e da Ásia.

5) Os camelídeos representam força na adversidade, portanto podem ser embaixadores para aumentar a consciencialização sobre as mudanças climáticas.

Labels:

Africa,

Agricultura,

Alimentação,

Asia,

Biologia,

Cartaz,

Deserto,

Dia Mundial,

Ecologia,

Evolução,

Genética,

Ibero-Americano,

Industria Textil,

Mamíferos,

Montanha,

ODS,

Poster,

Zoologia

Ascensão e queda das áreas protegidas em Portugal, por José Trincão Marques

|

| Vale do Zêzere-Foto e fonte da notícia aqui |

Áreas Protegidas são áreas terrestres e aquáticas interiores e áreas marinhas em que a biodiversidade ou outras ocorrências naturais apresentam, pela sua raridade, valor científico, ecológico, social ou cénico, uma relevância especial que exige medidas específicas de conservação e gestão, em ordem a promover a gestão racional dos recursos naturais e a valorização do património natural e cultural, regulamentando as intervenções artificiais suscetíveis de as degradar.

Em Portugal a primeira Área Protegida, o Parque Nacional da Peneda do Gerês, foi criada em 1971, quase cem anos após a criação do primeiro Parque Nacional do mundo, nos Estados Unidos da América (o Yellowstone National Park, criado em 1872) e mais de meio século após a criação dos primeiros Parques Nacionais em Espanha (Ordesa e Covadonga, em 1916).

O atraso de Portugal na política de conservação da natureza em termos internacionais é bem evidente, até cronologicamente.

Deve-se ao Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles a mais importante afirmação dos valores da conservação da natureza em Portugal e a implementação de medidas estruturantes logo a seguir ao 25 de Abril de 1974.

Pela primeira vez foi criada no nosso País uma Subsecretaria de Estado do Ambiente, liderada por Ribeiro Telles, pouco depois transformada em Secretaria de Estado.

Deve-se a Gonçalo Ribeiro Telles a criação de dois inovadores instrumentos políticos fundamentais na gestão e preservação dos valores paisagísticos, ambientais e de ordenamento do território: a Reserva Agrícola Nacional (em 1982) e a Reserva Ecológica Nacional (em 1983).

Foi também criado logo em 1975 o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, hoje transformado em Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, através do qual foram sendo demarcadas ao longo do tempo as várias Áreas Protegidas portuguesas.

Hoje existem em Portugal 44 Áreas Protegidas (Parques e Reservas Naturais, Áreas de Paisagem Protegida e Monumentos Naturais) que cobrem cerca de 8% do território nacional.

A conservação da natureza sempre foi um parente pobre das políticas nacionais em geral e da política de ambiente em particular.

Tem sido notória a secundarização sistemática dos valores da conservação da natureza sob todos os outros. Tem sido evidente a falta de investimento na educação nesta área. Tem sido clara a demissão do Estado das suas funções de soberania nesta matéria.

Uma das machadadas mais mortíferas dadas nas Áreas Protegidas portuguesas foi a sua reorganização (ou desorganização) administrativa realizada em 2008, que acabou com a figura do Diretor de cada Área Protegida e criando grandes agrupamentos de Áreas Protegidas geograficamente muito distantes entre si. Esta solução, que ainda hoje persiste, veio afastar a gestão de cada uma das Áreas Protegidas dos respetivos territórios, distanciando-a das autarquias locais e das populações residentes.

A linha errática e de regressão das políticas da conservação da natureza em Portugal tem tido várias demonstrações evidentes, como a aprovação do Decreto-Lei nº135/2012, de 29 de Junho, que criou o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e que concretizou a aberrante e paralisante fusão/liquidação do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade com a Autoridade Florestal Nacional.

Concomitantemente, verifica-se a diminuição constante e sucessiva dos orçamentos anuais das Áreas Protegidas, o que acentua o seu processo de desmantelamento, definhamento, enfraquecimento e declínio progressivo.

Como tem afirmado Luísa Schmidt “a história recente da conservação da natureza em Portugal é um exemplo da iniquidade e da capacidade lesiva do Estado, com alcance para muitas gerações”.

Na política de conservação da natureza falta em Portugal mais liderança, mais objetivos, mais fiscalização, mais competência técnica, mais informação e mais educação ambiental. E, já agora, mais vontade política e mais meios humanos e materiais (os vigilantes da natureza diminuíram desde o ano de 2000 até hoje de 280 profissionais, para menos de metade).

É inconcebível a existência de serviços sem chefias presentes no terreno, sem veículos automóveis, sem dinheiro para combustível, sem recursos para fiscalização, sem possibilidades de divulgação dos seus valores, sem estratégias claras e sem eficácia. Em suma, sem a dignidade que um serviço desta relevância nacional merece.

Porque os valores ambientais são um fator constitutivo da identidade do território de qualquer país.

O abandono do nosso território e da nossa paisagem natural é um sinal de ignorância, de irresponsabilidade, de falta de respeito para com as gerações futuras e de amor ao nosso país.

Os graves incêndios florestais ocorridos precisamente há um ano atrás, e que atingiram muitas Áreas Protegidas, revelaram este abandono recalcado do nosso território e um país egoísta, desequilibrado, enfermo e moribundo.

Os clarões das chamas que ardiam ao longe nas centenas de incêndios florestais, faziam lembrar as lamparinas que se vêem arder nos quartos dos doentes graves, nas noites derradeiras.

Labels:

Acordo de Paris,

Activismo,

Agenda 2030,

Áreas Protegidas,

Conservação da Natureza,

Economia,

Educação Ambiental,

EPI,

História,

Incêndios,

Paisagem,

Parques Naturais,

Politica,

RAN,

REN,

Reservas Naturais

quinta-feira, 21 de junho de 2018

Os 3 D da energia: Digitalizar, Descentralizar, Descarbonizar

Energia, energia, para que te queremos? Para muita coisa, obviamente, e de preferência barata, eficiente e amiga do ambiente. E é rumo a esse horizonte que as mudanças verificadas apontam ou, pelo menos, tentam apontar. Cada vez mais as grandes companhias energéticas dão atenção à inovação como forma de atingir estes objetivos, com um acréscimo de sinergias com as startups, que têm sido parte importante deste processo. Porta que o EDP Open Innovation quer contribuir para manter aberta.

O projeto de empreendedorismo que desde 2012 junta a EDP ao Expresso está de regresso para a sétima edição e, mais uma vez, volta a apostar em projetos (mais concretamente dez) que vão de encontro à inovação no campo da energia e às grandes tendências do sector. São os “três D”, como lhes chama o administrador da EDP Inovação, Luís Manuel, que estão a moldar um futuro bem presente, a saber: “descarbonização, descentralização e digitalização”.

Por descarbonização entenda-se a utilização “crescente de fontes de energia renovável na geração elétrica, em combinação com maior eficiência energética do consumo”, processo que já se verifica há algumas décadas mas que tem ganhado cada vez mais força com o desenvolvimento das renováveis e consequente diminuição de custos na sua utilização. Energias como a hídrica ou a eólica já são muito generalizadas em Portugal, ao contrário da solar, por exemplo, que não chega aos 2% de produção.

Por isso, “perspetiva-se um crescimento”, garante o presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), António Sá Costa. Sobretudo se o objetivo ambicioso de em 2040 ter 100% da energia gerada num ano de origem renovável for para cumprir. O que não é de todo descabido, porque se no final do século XX pouco mais de 30% do consumo era deste tipo de fonte, hoje já anda na ordem dos “54%/55%, valor que ganha ainda mais significado quando se percebe que “a utilização elétrica mais do que duplicou.”

Disrupção

A crescente facilidade em obter painéis solares para uso doméstico ou as baterias e carregadores de carros elétricos são alguns dos exemplos da descentralização, isto é, do processo de dar mais ferramentas ao consumidor no sentido de este tornar-se mais um elemento produtivo da cadeia. “É uma transição gradual”, diz António Sá Costa, que implica uma “alteração de hábitos e costumes” de uma população que está “bem mais desperta”. Com reflexos “na forma como as empresas do sector e os clientes se relacionam”, atira Luís Manuel.

Por outro lado, vivemos uma digitalização crescente, num processo a que a energia não é de todo alheia. “A emergência de tecnologias como internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, entre outras, combinada com a disseminação de aparelhos a que todos acedemos e com que todos comunicamos, está a provocar uma disrupção”, diz o administrador, sobretudo na forma como as empresas lidam com os clientes e no modo como estes querem cada vez mais uma experiência que os coloque no centro da indústria, o que nem sempre aconteceu, quando vemos que “estamos a falar de uma área onde o planeamento central executado pelos Estados era a norma por todo o mundo há 20 ou 25 anos”.Nuno Botelho Os 3 D da energia: Digitalizar, Descentralizar, Descarbonizar

Três D que funcionam como os pilares de um processo que os responsáveis não têm dúvidas que vai resultar em benefícios para a maioria das partes envolvidas. “Não é só um bocadinho melhor para todos, é muito melhor para todos”, acredita o presidente da APREN, que fala na “criação de emprego na economia” e numa contribuição para a “melhoria do ambiente” como bons sinais de futuro para “uma sociedade mais eficiente”.

Já Luís Manuel defende que “a esmagadora maioria destas tecnologias está a crescer porque são mais competitivas em custo ou porque proporcionam um serviço de maior qualidade”, com destaque para a mobilidade elétrica, em que a realidade de “uma cidade com três quartos de frota automóvel eletrificada e autónoma” pode encontrar-se mais próxima “do que todos pensamos”.

Sempre a evoluir

Inovações tecnológicas que já se fazem sentir, com casos que pode conhecer melhor na infografia da página ao lado e que o EDP Open Innovation quer continuar a atrair para o seu seio. “Não estaria no estágio de crescimento atual” sem o projeto, garante o CEO da Delfos, Guilherme Studart. A empresa brasileira, que desenvolveu um sistema que monitoriza, estabelece padrões de análise e antecipa problemas em tempo real nas turbinas eólicas, foi a vencedora em 2016, e o responsável fala de um ambiente onde se “evolui muito”. E que quer continuar a evoluir.

O responsável pela edição deste ano, organizada pela Beta-I, Gonçalo Negrão, fala de um programa cujo objetivo é que, em duas semanas, “as empresas tenham um pré-piloto” testado e validado, numa ligação “estreita” entre os responsáveis pelo projeto e as equipas. Será um período de trabalho intenso em que, mais do que ideias, “procuram-se soluções.” Para que mantenham sempre a energia.

Labels:

Agenda 2030,

Atmosfera,

Barragens,

Democracia Digital,

Descarbonização,

Eficiência Energética,

Empreendedor,

Energia,

Hidrocarbonetos,

Internet,

Ordenamento Território,

Petróleo,

Rios,

Startups,

WebSummit

Callas (Full Film) | Tony Palmer Films

quarta-feira, 20 de junho de 2018

Cooperativa Fruta Feia salva do lixo mais de mil toneladas de frutas e legumes

|

| Fonte: Ambiente Magazine, 12.06.18 |

Mais do que uma ideia ou vontade, a cooperativa Fruta Feia foi uma resposta ao desperdício alimentar, salvando, em quatro anos e meio, mais de mil toneladas de hortícolas que teriam como destino o lixo pela sua aparência.

“Se no início era uma ideia, uma vontade, havia um risco associado, não sabíamos se a coisa ia resultar. Chegar às mil toneladas, aos 11 trabalhadores, aos 11 pontos de entrega e aos cinco mil associados, significa que não somos só uma ideia, é mesmo um modelo que funciona, uma proposta de consumo em que muita gente se revê e que tem provado a sua sustentabilidade tanto social, como financeira”, disse à agência Lusa Isabel Soares, uma das mentoras do projeto.

A cooperativa Fruta Feia, que tem hoje 158 agricultores como parceiros, resulta de uma ideia de quatro amigos para aproveitar cerca de um terço da fruta e vegetais que os supermercados desperdiçam, por considerarem que não têm o aspeto perfeito que os consumidores procuram ou o calibre necessário.

Isabel Soares explicou que com o dinheiro das receitas a Fruta Feia paga os custos de funcionamento, “um valor justo aos agricultores pelos seus produtos” e “um salário justo” aos trabalhadores, que possuem um contrato sem termo.

“É essa a prova de que o modelo funciona. É que mil toneladas já é muita fruta, não é salvamos uns quilinhos do lixo. Não é isso, já dá que pensar e há muita gente que se está a interessar pelo nosso modelo”, frisou.

É por isso que a Fruta Feia tem recebido muitos visitantes estrangeiros que querem replicar o modelo “inovador e que foi pensado do zero”, explicou Isabel Soares, avançando que já houve quem se inspirasse, apesar de ser uma empresa com fins lucrativos e não uma cooperativa, como o projeto português.

“Todo o dinheiro que fazemos é para pagar os nossos custos, não há lucro para ser repartido pelos fundadores da cooperativa. Nos Estados Unidos foi criada uma empresa, estiveram connosco uma semana para ver como funcionávamos e levaram o modelo com eles”, contou.

Isabel Soares reconhece que no início teve medo que o projeto não funcionasse, até porque era para ajudar os agricultores e a sua primeira reação “não foi muito boa”, por não acreditarem na sua veracidade.

“Comecei a pressentir que ia correr bem quando abrimos inscrições e em menos de uma semana já tínhamos mais de 100 inscrições. Tivemos de limitar o arranque a 120 pessoas quando o modelo estava pensado para 40”, contou.

Foi então que começou a sentir a adesão dos consumidores e a achar que iria correr bem, mas nunca ao nível do que acontece hoje, quando se chega às 1.080 toneladas de frutas e legumes salvos do lixo.

Neste momento, a Fruta Feia tem cinco mil associados e são salvas 15 toneladas por semana do desperdício. De acordo com Isabel Soares, há agricultores que só com o dinheiro da Fruta Feia conseguiram contratar mais um funcionário.

“Há muitos agricultores que através de nós, a maior parte mesmo, escoam tudo o que é ‘feios’. Isso é ótimo, sentir que há coisas que não estão a ir para o lixo por uma razão estética porque nós estamos lá e estamos a agir”, acrescentou.

Ainda existem agricultores interessados em participar no projeto, mas que, apesar de cumprirem o requisito de não terem práticas agressivas com o meio ambiente, têm de ficar de fora, já que a Fruta Feia segue uma política de consumo de proximidade e a cooperativa não se desloca mais de 70 quilómetros dos pontos de entrega para ir buscar os ‘feios’.

Nos últimos três anos, e devido a um projeto da União Europeia, foi possível abrir oito pontos de entrega, sendo Braga e Amadora os últimos dois e aqueles que vão agora necessitar de consolidação.

Para o futuro, Isabel Soares espera continuar a abrir delegações, embora a um ritmo “menos desenfreado”, lembrando que ainda há agricultores a precisar de ajuda e 14 mil pessoas em lista de espera.

Atualmente, as cestas de ‘fruta feia’ — pequenas (três/quatro quilos e cinco a sete variedades) e a grande (com seis/oito quilos e sete a nove variedades) — podem ser recolhidas em Lisboa (quatro pontos), Porto, Braga, Amadora, Parede, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Almada. Os cabazes são compostos por frutas e hortaliças, que variam semana a semana conforme a altura do ano.

“Gente bonita come fruta feia” é o lema do projeto, que pretende associar “bons ideais às pessoas que estão dispostas a comer” esta fruta não normalizada, para evitar o desperdício alimentar, concluiu Isabel Soares.

terça-feira, 19 de junho de 2018

How scientists estimate ‘climate sensitivity’?

Fonte: Carbon Brief

The sensitivity of the Earth’s climate to increases in atmospheric CO2 concentration is a question that sits at the heart of climate science.

Essentially, it dictates how much global temperatures will rise in response to human-caused CO2 emissions, but it is a question that does not yet have a clear answer.

For many years, estimates have put climate sensitivity somewhere between 1.5C and 4.5C of warming for a doubling of pre-industrial CO2 levels. This range has remained stubbornly wide, despite many individual studies claiming to narrow it. However, recent work combining multiple lines of evidence may have helped modestly narrow this range.

Here, Carbon Brief examines studies of climate sensitivity published over the past two decades. These studies use climate models, recent observations and palaeoclimate data from the Earth’s more distant past to estimate climate sensitivity.

While narrowing the range of sensitivity will not change the need for rapid decarbonisation, it may help policymakers fine-tune their plans for the future.

Different types of sensitivity

Climate sensitivity refers to the amount of global surface warming that will occur in response to a doubling of atmospheric CO2 concentrations compared to pre-industrial levels.

CO2 has increased from its pre-industrial level of 280 parts per million (ppm) to around 408 ppm today. Without actions to reduce emissions concentrations are likely to reach 560 ppm – double pre-industrial levels – around the year 2060.

There are three main measures of climate sensitivity that scientists use. The first is equilibrium climate sensitivity (ECS). The Earth’s climate takes time to adjust to changes in CO2 concentration. For example, the extra heat trapped by a doubling of CO2 will take decades to disperse down through the deep ocean. ECS is the amount of warming that will occur once all these processes have reached equilibrium.

The second is transient climate response (TCR). This is the amount of warming that might occur at the time when CO2 doubles, having increased gradually by 1% each year. TCR more closely matches the way the CO2 concentration has changed in the past. It differs from ECS because the distribution of heat between the atmosphere and oceans will not yet have reached equilibrium.

A third way of looking at climate sensitivity, Earth system sensitivity (ESS), includes very long-term Earth system feedbacks, such as changes in ice sheets or changes in the distribution of vegetative cover.

TCR tends to be notably lower than ECS. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) fifth assessment report, completed in 2014, gave a likely ECS range of 1.5C to 4.5C of warming for a doubling of atmospheric CO2 concentrations, but a likely TCR of only 1C to 2.5C.

Feedbacks drive uncertainty

The wide range of estimates of climate sensitivity is driven by uncertainties in climate feedbacks, including how water vapour, clouds, surface reflectivity and other factors will change as the Earth warms. Climate feedbacks are processes that may amplify (positive feedbacks) or diminish (negative feedbacks) the effect of warming from increased CO2 concentrations or other climate forcings – factors that initially drive changes in the climate.

Simple physics shows the world will warm by a bit more than 1C once CO2 doubles, if feedbacks are not taken into account. However, there is extremely strong evidence that feedbacks will amplify this warming, based on the Earth’s past and the physical processes involved.

Water vapour – itself a powerful greenhouse gas – is the single largest and one of the best-understood climate feedbacks. As the world warms, the amount of water vapour in the atmosphere is expected to increase and, therefore, so too will the greenhouse effect.

Measurements from satellites confirm that water vapour concentrations have been increasing in step with temperatures in the atmosphere over the past few decades.

A warmer and wetter atmosphere will also affect cloud cover. However, it is much more uncertain how changes in cloud cover will influence climate sensitivity.

An increase in low-altitude clouds would tend to offset some warming by reflecting more sunlight back to space, whereas an increase in the height of high-altitude clouds would trap extra heat. Meanwhile a shift in sun-blocking clouds from the tropics towards the poles, where the incoming sunlight is less intense, would decrease their power to block sunlight.

Changes in the composition of clouds also matter: clouds that contain more water droplets are “optically thicker” and more effective at blocking sunlight than those composed mainly of ice crystals. All this means the global net effect of cloud feedbacks is complex and hard for scientists to model precisely.

A warming world will also have less ice and snow cover. With less ice and snow reflecting the sun’s rays, melting will decrease Earth’s albedo and amplify warming.

The combination of these and other feedbacks converts the ~1C warming from doubled CO2 alone into an uncertain range of possible warming, from around 1.5C to 4.5C.

A remarkably stable range

In 1979, the Charney Report from the US National Academy of Sciences suggested that ECS was likely somewhere between 1.5C and 4.5C per doubling of CO2. Nearly 40 years later, the best estimate of sensitivity is largely the same. This has led some to question why there has been so little progress on estimating climate sensitivity.

However, Prof Andrew Dessler at Texas A&M University pushes back on this suggestion. He tells Carbon Brief:

"I think that the idea that ‘uncertainty has remained the same since the late 1970s’ is wrong. If you look at the Charney report, it’s clear that there were a lot of things they didn’t know about the climate. So their estimate of uncertainty was, in my opinion, way, way too small

Over time, we have learned a lot more about the climate and the expert judgement about how to evaluate uncertainty has also improved. So while it may appear that the uncertainty has remained the same, this reflects that the improvements in our understanding of climate sensitivity have been largely masked by improvements in our understanding of the uncertainty. In fact, I think I could argue that today’s range overestimates the actual uncertainty."

Back in 1979, climate science was much less well understood than today. There were far fewer lines of evidence to use in assessing climate sensitivity. The Charney report range was based on physical intuition and results from only two early climate models.

In contrast, modern sensitivity estimates are based on evidence from many different sources, including models, observations and palaeoclimate estimates. As Dessler suggests, one of the main advances in understanding of climate sensitivity over the past few decades is scientists’ ability to more confidently rule out very high or very low climate sensitivities.

Different ways of estimating sensitivity

So, what are these different lines of evidence that climate scientists use to assess climate sensitivity?

Physics-based climate models of the Earth can be used to run simulations of how much warming will occur once CO2 concentrations have doubled. Climate sensitivity represents an “emergent property” of climate models, rather than something that has been programmed in ahead of time.

Climate models give a wide range of sensitivity estimates, so researchers often examine subsets of climate models – selected based on how well they match different present-day observations of the climate. These are referred to here as “constrained models”.

Sensitivity can also be estimated from instrumental records of surface temperatures and ocean heat content, combined with models of how climate forcings have changed in the past.

Scientists can also look at the more distant past to evaluate the sensitivity of the climate, by comparing palaeoclimate changes in the Earth’s past to estimates of changes in forcings.

Finally, scientists can combine multiple different approaches to try and get a more comprehensive picture.

The figure below, created by Carbon Brief, shows an assessment of climate sensitivity estimates published since the year 2000. It is based on data from a 2017 Nature Geoscience paper by Prof Reto Knutti and colleagues at ETH Zurich and updated through to the present day.

Each dot shows the best estimate of climate sensitivity from an individual study, while the bars show the range of possible sensitivity values assessed by that study. The colour indicates the type of study.

It is worth noting that different studies sometimes use different measures for a “best estimate” as well as for the range of sensitivity and, therefore, are not always directly comparable. As a result, the smoothed average of the best estimates (black line) and range (shaded grey area) should be seen only as illustrative of the spread of uncertainty.

While a number of studies were published in earlier decades, the chart highlights the flurry of research since the early 2000s. Most studies have a best estimate of sensitivity between 1.5C and 4.5C, but there are a few very-high or very-low sensitivity studies as well.

The range of sensitivity across all of these studies has likely narrowed slightly over time, though the average has remained fairly close to 3C. Contrary to claims on a number of climate sceptic websites, there is no evidence of any downward trend in sensitivity in recent years when all studies are considered.

There has, however, been some disagreement in recent years on the lower end of the sensitivity range. Model and palaeoclimate-based approaches (blue and purple lines and dots) rarely provide sensitivity estimates below 2C, whereas approaches that use instrumental data (orange) often have. This contributed to the IPCC broadening its sensitivity range from 2C to 4.5C in its fourth assessment report, published in 2007, to 1.5C to 4.5C in its fifth assessment.

Different methods produce different estimates in part because they are measuring different properties of the climate system. The timescales over which climate sensitivity is inferred – since it cannot be directly measured – matter a lot, so different methods can be expected to give different estimates even if each is accurate.

The figure below illustrates the range of sensitivities found by different types of studies. The coloured bars show the median of high and low estimates of sensitivity for all studies published since the year 2000, with the median of best estimates shown by black dots.

Overall, most approaches generally show sensitivity of around 3C per doubling of CO2. Studies based on instrumental data are something of an outlier, tending to show a considerably lower estimate of around 2C. Palaeoclimate studies show a best estimate of around 3C, but tend to have a larger high-end uncertainty than other approaches. This is because they include some studies that reflect longer-term feedbacks associated with ESS.

Low sensitivity from instrumental records

So, why do some approaches tend to produce higher or lower sensitivity estimates than others?

As noted above, estimates based on instrumental climate records tend to show lower climate sensitivity. There has been intense focus on this apparent anomaly since the publication of an influential 2013 paper by Dr Alexander Otto of the University of Oxford and 16 others, which put ECS at between 1.2C and 3.9C, with a best estimate of 2C.

Some commentators have argued the instrumental approach is preferable as it is based on physical observations. However, estimates from instrumental records still require a conceptual or physical mode of the climate to work.

As Knutti and colleagues suggest: “These methods do rely on models: both to provide forcing estimates, such as aerosol forcing, and to link forcing to climate response through energy balance models. Hence, observational estimates are complementary to methods using comprehensive models, but have their own uncertainties.”

There are several reasons why estimates based on instrumental studies may be lower than other methods.

Substantial uncertainties exist in estimates of forcing from aerosols, as well as estimates of ocean heat content. The choice of instrumental record used in assessing changes in surface temperatures can also have a large impact on the result.

Some instrumental surface temperature records have poor coverage over the fast-warming Arctic and other regions of the world. Relying on incomplete observations misses some of the temperature rise. Surface temperature records also combine sea surface temperatures over the oceans with surface air temperatures over land, while climate sensitivity from models refers to global air temperatures over the land and ocean.

Dr Mark Richardson at NASA’s Jet Propulsion Laboratory and colleagues published a paper in 2016 estimating climate sensitivity in models matching the same things that instrumental records are actually measuring. They found that this results in sensitivity estimates similar to those obtained from instrumental approaches.

The figure below shows the TCR estimate in Otto et al to the left (yellow), that from CMIP5 climate models in the middle (blue), and TCR estimates from CMIP5 climate models that match what instrumental records are measuring to the right (red).

While comparing like with like can reconcile much of the difference in TCR, larger differences remain between instrumental estimates of ECS and model and palaeoclimate approaches.

Researchers have tried to understand these differences in a number of recent papers exploring why instrumental approaches result in notably lower ECS estimates than other lines of evidence.

Instrumental approaches are complicated by the fact that climate forcing over the past century is not purely from CO2 and, thus, the warming has been partly masked by the cooling effect of aerosols.

One important insight is that the strength of climate feedbacks is expected to change over time, with stronger feedbacks taking longer to emerge.

A 2017 paper by Dr Cristian Proistosescu and Prof Peter Huybers at Harvard University found that amplifying feedbacks that play a large role in ECS in climate models have not fully kicked in for current climate conditions. A similar paper by Prof Kyle Armour of the University of Washington suggests feedbacks will increase by about 25% from today’s transient warming as the Earth moves towards equilibrium.

This means that sensitivity estimates based on instrumental warming to date would be on the low side, as they would not capture the larger role of feedbacks in future warming. The authors suggest that “accounting for these…brings historical records into agreement with model-derived ECS estimates”.

This is in part because feedbacks depend strongly on the spatial pattern of warming. Prof Armour elaborates in a discussion on the Climate Lab Book website:

“Nearly all GCMs [global climate models] show global radiative feedbacks changing over time under forcing, with effective climate sensitivity increasing as equilibrium is approached. As a result, climate sensitivity estimated from transient warming appears smaller than the true value of ECS…

As far as we can tell, the physical reason for this effect is that the global feedback depends on the spatial pattern of surface warming, which changes over time…One nice example is the sea-ice albedo feedback in the Southern Ocean: because warming has yet to emerge there, that positive (destabilising) feedback has yet to be activated.

This means that even perfect knowledge of global quantities (surface warming, radiative forcing, heat uptake) is insufficient to accurately estimate ECS; you also have to predict how radiative feedbacks will change in the future.”

Prof Andrew Dessler agrees, telling Carbon Brief that an understanding of how the pattern of surface warming influences sensitivity is one of the major advances in our understanding of climate sensitivity in recent years. He suggest that it “allows us to resolve the discrepancy between the 20th century [instrumental] estimates and other estimates that give higher values”.

A recent paper by NASA’s Dr Kate Marvel and colleagues uses another approach to explore the discrepancy between instrumental and model-based sensitivity estimates. Their results suggest that natural climate variability over the past few decades may have lined up, by pure coincidence, in a way that results in low ECS estimates.

They examine the results obtained from instrumental approaches using data from climate models. Because individual climate models have a climate sensitivity that can be directly measured, this provides a test of how well the historical record can accurately assess ECS. They find that the average ECS inferred from historical simulations is only 2.3C, notably lower than the actual average ECS of 3.1C across all the models.

They find an even lower implied ECS of 1.8C when using variants of the models constrained by actual observed sea surface temperatures. They suggest this means that “the specific…internal variability experienced in recent decades provides an unusually low estimate of ECS”. They point out that this appears to be mostly driven by decadal variations in cloud cover in the tropics. However, cloud cover in the tropics is not necessarily predictive of future climate change and the patterns resulting in low instrumentally-based ECS estimates may have been driven by natural variability.

Challenge of constraining models

Climate models provide a wide range of climate sensitivity estimates. The CMIP5 models featured in the most recent IPCC report have ECS values ranging from 2.1C to 4.7C per doubling, with an average sensitivity of 3.1C.

However, not all models are created equal. Some perform better than others at matching historical temperatures and other climate variables. One idea, called “emergent constraints”, aims to narrow down (“constrain”) model sensitivity estimates using only the best-performing models.

This has been done in a number of different ways. For example, low-altitude cloud cover is strongly related to climate sensitivity. Models with clouds that more closely match observations show an ECS of between 3C and 4.8C – on the high end of the model range – according to a 2014 paper in Nature by Prof Steve Sherwood and colleagues.

Similarly, a second high-profile Nature paper used satellite observations of how much energy is emitted by Earth to space as their “emergent constraint”. They found that models best matching observations showed an ECS of 3C to 4.2C.

Conversely, models that best reproduce observed temperature variability show a lower ECS of 2.2C to 3.4C, according to a 2018 paper, also in Nature, by Prof Peter Cox and colleagues.

This lack of consistency means that across all the studies that Carbon Brief examined, those using constrained models had nearly the same range of sensitivity as estimates using all climate models. One reason is that different models are good at matching different types of observations. For example, those best modelling clouds are not the same as those that are good at reproducing temperature variability.

It is possible to argue that some of these studies or constraints are more compelling or physically realistic than others. This is an area of very active research. For now, it is probably premature to suggest that emergent constraints decisively show sensitivity to be lower or higher than previously thought.

These studies do have one consistent finding, however, which is that a climate sensitivity of less than 2C is very unlikely.

Narrowing the range?

While the best estimate of equilibrium climate sensitivity has stubbornly remained between 1.5C and 4.5C per doubling for nearly three decades, a lot has happened in the last two years to better inform our understanding of likely ECS values.

First, the new generation of climate models – CMIP6 – featured a number of models whose sensitivity was on the high end of the canonical IPCC range. Around 35% of the new models reported ECS values above 4.5C, with 18% of the models having an ECS above 5C. However, some recent studies have suggested that the subset of very-high sensitivity models tend to relatively poorly reproduce historical temperatures – suggesting that the models more consistent with the 1.5C to 4.5C range might be more reliable projections of future warming.

At the same time, a massive multi-year project to produce a better estimate of climate sensitivity was recently completed. It combined independent lines of evidence from physical processes, historical temperatures, and paleoclimate data to narrow the likely range of ECS down to between 2.6C and 4.1C. They found that even if one of the three lines of evidence is completely excluded, the range only expands to 2.3C to 4.5C.

The chart below shows how the likely ECS range from this new study (black box), compares with AR5 (grey) and the full range of estimates from the fifth (blue) and sixth (orange) coupled model intercomparison projects (CMIP). (The CMIP5 model projections fed into AR5, while CMIP6 will underpin the forthcoming sixth assessment report, AR6.)

These conflicting sets of ECS estimates pose a bit of a dilemma for the authors of the upcoming IPCC 6th Assessment Report. While past reports have generally had climate models with ECS values well within the IPCC’s likely ECS uncertainty range, the same may not be true this time around.

Does sensitivity matter?

Climate sensitivity is an important scientific uncertainty, and narrowing the range could have significant consequences. One economic study by Dr Chris Hope at the University of Cambridge suggests that the value of halving the uncertainty may be in the trillions of dollars, as it would allow the amount and speed of emissions reductions needed to be better determined.

Yet the world would still need to decarbonise to meet the goals of the Paris Agreement, even if sensitivity is better understood or even at the low end of current estimates. An ECS of closer to 2C would only extend the deadline for reaching net-zero emissions by a decade or so, according to a study by IIASA’s Dr Joeri Rogelj and colleagues.

The uncertainty also cuts both ways; there are just as many new studies being published today suggesting that sensitivity might be on the high end of the 1.5C to 4.5C range as there on the low end. Knutti and colleagues suggest that the uncertainty in climate sensitivity should not be seen as a roadblock for action today. Dessler tells Carbon Brief:

“Unless climate sensitivity falls outside the IPCC’s range, I don’t see that refinements to the range have a huge impact on what we should be doing from a policy perspective. We should be trying to reduce emissions as fast as we can – but slow enough not to be too disruptive to the economy.”

Ultimately, just how warm the world will be in 2100 depends as much or more on the amount of CO2 and other greenhouse gases emitted into the atmosphere than on the precise value for climate sensitivity.

Labels:

Acordo de Paris,

Antropoceno,

Cristian Proistosescu,

Descarbonização,

ECS,

ESS,

Gabriele Hegerl,

GEE,

IPCC,

James Hansen,

Kyle Armour,

MIT,

NASA,

Peter Huybers,

Relatório Charney,

Reto Knutti,

TCR

Subscrever:

Mensagens (Atom)