Páginas

▼

quarta-feira, 31 de maio de 2023

O aquecimento global empurrará biliões para fora do "nicho climático humano"

terça-feira, 30 de maio de 2023

Seca implacável deixa olival de Portugal em risco. Sem água, não há azeite

É tempo de reconhecer que há um conjunto de circunstâncias que estão a deixar de ser atípicas. O agravamento da intensidade das alterações climáticas, redução da precipitação anual, aumento das temperaturas médias, mínimas e máximas e a diminuição do frio invernal, já não são a excepção, mas estão a fazer parte da regra. As condições meteorológicas em 2022 deram lugar à pior colheita de azeitona do século XXI e as consequências revelam-se na alta de preços do azeite, que atingiu valores só comparáveis às campanhas da década de 90 do século passado. Os olivais de sequeiro foram os mais atingidos pela seca e esperam-se declínios ainda mais significativos na produção de 2023/2024.

Os sinais de alerta vindos de Espanha anunciam que a produção de azeite pode estar “à beira de um colapso”. E percebe-se porquê: dados do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA) referem que, em anos normais, o país vizinho fornece cerca de 50 por cento do azeite mundial.

Porém, na campanha de 2021-2022 a falta de chuva e as temperaturas extremas fizeram com que a produção de azeite caísse 55 por cento, para 660 mil toneladas, face a 1,48 milhões de toneladas, produção recorde do ano anterior. Uma quebra tão drástica na produção de azeite acabaria por realçar um paradoxo: a diminuição da produção do olival espanhol fez com que o país que era o maior produtor mundial se tornasse o maior importador de azeite europeu, com uma subida de 38,6%, constatou Juan Luis Vicente, do Departamento de Estudos Económicos e Estatísticas do Conselho Oleícola Internacional (COI).

Este organismo reconhece que os oito principais países produtores da União Europeia, um dos quais é Portugal, produziram na campanha de 2021/2022 cerca de 1,5 milhões de toneladas de azeite, “bem abaixo da média de 2,17 milhões de toneladas dos últimos cinco anos”.

E este ano? Para já, prevê-se o pior para o olival de sequeiro (que representa entre 75 a 80% do olival que existe em Portugal). Na agricultura de sequeiro a plantação envolve no máximo 300 árvores por hectare e depende da água da chuva, ao contrário da cultura de regadio (sendo que, no caso do regime superintensivo, o número de árvores por hectare pode chegar às duas mil). Em 2020, o olival ocupava um total de 379.444 hectares em Portugal: olival tradicional de sequeiro ocupava 284 758 hectares.

Os resultados da campanha oleícola de sequeiro em curso são preocupantes. Nem a precipitação atmosférica que caiu nos últimos dias mitigou a escassez hídrica no Sul de Espanha e no Nordeste transmontano, Vale do Tejo, Baixo Alentejo e Algarve.

Os produtores culpam as altas temperaturas e o défice hidrológico que danificaram as árvores na época da floração e também os efeitos de uma seca sem precedentes. Um estudo publicado recentemente na Nature Geoscience concluiu que o Sul de Espanha está a sofrer os efeitos de uma seca como não acontecia “há mais de 1.000 anos” e que o fenómeno climático extremo “foi igualmente implacável em Portugal”, ao ter em 2022 metade das chuvas que normalmente ocorrem durante um ano hidrológico, acrescenta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Apesar de mais vulnerável às alterações climáticas, há especialistas que defendem que o olival de sequeiro é mais benéfico para o clima. Um estudo de uma equipa de investigadores da Universidade de Jaén conclui que os olivais de sequeiro contribuem para a mitigação das alterações climáticas comparado com os que usam sistemas de rega. "Os olivais de sequeiro cultivados da forma tradicional absorveram significativamente mais CO2 do que os olivais que usam regadio e que os olivais intensivos, que se estão a tornar cada vez mais comuns".

Saber mais:

segunda-feira, 29 de maio de 2023

Problemas modernos requerem perspetivas antigas

Aqueles que buscam uma educação ecológica olham para as vozes do passado e não desprezam as suas perceções da realidade, por mais deslocadas que estas estejam das inclinações sociopolíticas da época. Se as ignorarmos acabaremos seguramente mais sós, num mundo repleto de cicatrizes, cravadas justamente pelas nossas próprias mãos.

“Uma das consequências de uma educação ecológica é que se vive sozinho num mundo de cicatrizes.”

Um ano após a sua morte em 1948, estas palavras viriam a fazer parte do grande êxito póstumo de Aldo Leopold, ‘A Sand County Almanac and Sketches Here and There’ (1949).

Para um homem que começou carreira como responsável pela gestão de predadores que ameaçavam o gado (eufemismo para “diminuição ou extermínio de populações locais”), a epifania de Leopold continua a proporcionar um caso dramático de redenção.

Leopold reconheceu o papel fundamental das espécies de predadores, que deveria caçar, desempenhavam nas comunidades bióticas, o que o levou a desafiar a ortodoxia da época. Um dos exemplos mais célebres é a aniquilação de carnívoros, como o lobo ou o urso, o que levou ao aumento do número de herbívoros que, por sua vez, alterou a vegetação, através do sobrepastoreio.

Aquilo que era naturalmente ‘selvagem’ deveria permanecer intacto

Palavras como as que abrem este artigo ecoavam uma narrativa recalcada pelo silêncio, na sequência da perda de outras espécies, e de uma pegada humana cada vez mais dominante. Leopold percebeu que aquilo que era naturalmente ‘selvagem’ deveria permanecer intacto de forma a desempenhar o seu papel num todo interligado e complexo.

O problema agravava-se com o cerco perene que a humanidade mantinha numa biosfera que, manifestamente, estava a fracassar na sua resistência contra esta força em contínua expansão. Porém, através das suas observações (e do trabalho de outros cientistas da época), uma nova ética ambiental, bem como um movimento de conservação do meio selvagem, emergiram, influenciando profundamente ambientalistas da época e de gerações futuras.

Considero-me entre aqueles que foram não só influenciados por Leopold, mas por outros nomes da velha guarda conservacionista, como John Muir, Henry David Thoreau ou George Perkins Marsh. Todos eles, em alguma altura da sua vida, se pronunciaram contra a narrativa antropocentrista e do avanço implacável da civilização humana sob a égide do progresso, em detrimento daquilo que é natural e selvagem. As suas visões vieram a moldar a insurreição ambientalista do pós-guerra, que contava agora com outros contributos teóricos como os de Rachel Carson, Paul R. Ehrlich, William Vogt, Garrett Hardin, Herman Daly, Kenneth Bouding e o Clube de Roma.

Entre eles, estes autores chamaram à atenção para um manancial de questões. A fragilidade do meio natural face à atividade humana crescente, o efeito multiplicativo de todos os problemas ambientais subjacentes a uma população em crescimento e o dilema de providenciar um estilo de vida mais abastado a toda a população, que por sua vez gera maior impacto ambiental per-capita. Também foi destacado o movimento de populações de países com economias em desenvolvimento para outras sobre desenvolvidas, tendendo a adquirir os seus padrões de consumo mais elevados, e os limites intrínsecos dos sistemas planetários, que serão ultrapassados enquanto se mantiver o crescimento tanto da economia como da população.

O movimento ambiental nas décadas de 70 e 80

Em poucas palavras, nas décadas de 70 e 80, era perfeitamente normal para o movimento ambiental advogar a contração da população mundial, restrições migratórias para países sobre desenvolvidos, a necessidade de um novo sistema económico baseado num modelo estacionário e a consciência que não poderia existir tal coisa como crescimento perpétuo num sistema finito e interligado como o nosso planeta.

Uma das equações que sustentava este movimento ambiental era a avançada por Ehrlich & Holdren, em 1971. Esta descrevia, claramente, que o Impacto ambiental (I) era o resultado do tamanho de uma População (P), que teria um certo nível de consumo ou Afluência (A), que por sua vez era determinado pela intensidade de produção aliada à Tecnologia (T), ou I = PAT.

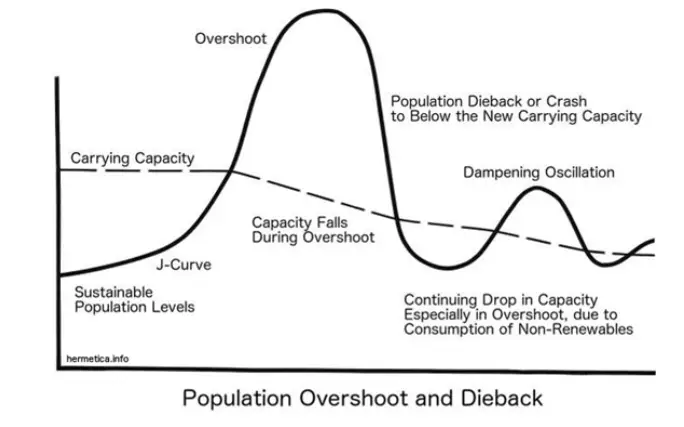

Quando o impacto ultrapassasse a capacidade de carga (‘carrying capacity’, outro tema popularizado por Leopold) dar-se-ia uma sobrecarga (overshoot), um estado de degradação ecológica que não só leva a um reequilíbrio no tamanho da população, mas também a uma redução da capacidade de carga total, para um nível inferior ao inicial.

A questão que se coloca aqui é: quando é que foi a última vez que o movimento ambiental moderno se pronunciou relativamente a estes pilares da ecologia e sustentabilidade? É sabido que o Sierra Club - uma das primeiras organizações não governamentais dedicadas ao ambiente e fundada por John Muir no final do século XIX – manteve uma posição de restrição migratória para os Estados Unidos, em prol da conservação, durante a maior parte da sua história. Em 1980 a organização defendia:

“É óbvio que o número de imigrantes que os Estados Unidos aceitam afeta o tamanho da sua população e rapidez de crescimento. É possivelmente menos conhecido que uma política migratória, ainda mais que o número de crianças por família, é determinante para o número futuro de americanos.”

Esta posição manteve-se até 1996, quando pressões por parte de ativistas e disputas internas levaram a uma reforma total e ao abandono da mesma, a favor de convicções que geravam menos reprovação e repúdio por parte de membros e da sociedade em geral (o que também principiou um fenómeno de aumento de doações, que veio a determinar que tipo de projetos estas organizações estavam dispostas a manter).

O discurso ambiental sofreu uma metamorfose profunda e vincada nas alterações climáticas

O que se está a verificar com o Sierra Club é apenas um exemplo de um problema mais disseminado. São raros os casos em que organizações não governamentais ligadas ao ambiente se pronunciam sobre os temas acima descritos, preferindo, em alternativa, outros mais paroquiais e, aparentemente exequíveis, como a responsabilidade ambiental através da conservação de água, da triagem de resíduos domésticos ou a mobilidade responsável - tudo em nome das alterações climáticas.

De facto, o discurso ambiental sofreu uma metamorfose tão profunda e vincada nas alterações climáticas que, já em 2018, uma investigação reportava que por cada 20 notícias sobre a crise climática, somente uma era sobre a perda de biodiversidade. Da minha perspetiva, estes resultados são demasiado conservadores, e a realidade deverá ser um ratio muito mais divergente, visto que os ativistas dos nossos dias que continuam o legado de Leopold ou Muir, parecem ser uma espécie em vias de extinção.

É visível que o movimento ambiental aparenta ter-se reinventado, tendo tornado a luta climática como a sua missão cardinal. Se considerarmos as prioridades deste ativismo moderno, percebemos que este se transformou numa série de exigências destinadas a ‘resolver’ (em inglês usa-se o termo ‘fix’) o clima, convertendo-o num desafio de engenho e inovação.

Os exemplos mais familiares incluem a descarbonização das economias através da eletrificação das frotas automóveis, a integração de sistemas energéticos alimentados por fontes renováveis e a eficiência energética das habitações e eletrodomésticos. Contudo, existem muitas outras propostas tecnológicas como o vertical farming, o sequestro de carbono, uso de inteligência artificial e data centres para criar smart cities, ou mesmo a geoengenharia, que têm vindo progressivamente a ser acomodadas por fações mais tecno-otimistas.

Adicionalmente, uma grande parte do ativismo climático/ambiental tem vindo a adotar questões de índole social como a criação de empregos climáticos, transições justas e desenvolvimento sustentável. Muitas vezes, em simultâneo com questões de afirmação pessoal e sexual, e políticas identitárias e raciais.

Independentemente do valor intrínseco destas e outras causas, teremos certamente de admitir que as mesmas são, no mínimo, distintas, e no máximo, contraditórias à mensagem que acompanhou o advento do movimento ambiental de há meio século - a necessidade de contração de tudo o que era associado com o projeto humano, devido a limites biofísicos do planeta.

Ficaremos reféns de abordagens que têm de explorar e monopolizar o mundo natural

Não será aqui que se fará um escrutínio dos prós e contras destas ‘soluções’. Irei unicamente frisar que aquelas que estão dependentes de desenvolvimento económico e tecnológico, ou que se baseiam em melhorias de eficiência, não poderão resolver crise climática nenhuma enquanto o paradigma de crescimento da economia e da população não for desafiado. Caso contrário, ficaremos reféns de abordagens que têm de explorar e monopolizar o mundo natural de forma a providenciarem as necessidades de uma população em crescimento, que deseja subir na hierarquia de consumo e riqueza material.

A título de exemplo, as energias renováveis estão profundamente dependentes de processos industriais que não operam sem combustíveis fósseis, com cadeias de produção globais, e extração de recursos e ocupação/destruição do meio natural para sua instalação, levando a uma perda gradual do estado íntegro que Leopold favorecia.

Como o ambientalista Max Wilbert comenta num artigo recente do New York Times:

“Explodir uma montanha não é ‘verde’, por mais marketing que lhe tentem dar”.

Por outro lado, parecemos ignorar o facto que qualquer redução de custos provenientes de aumentos de eficiência não resulta em ganhos para o ambiente. A verdade é que quando as pessoas adquirem um eletrodoméstico ou umas lâmpadas mais eficientes, o dinheiro resultante dessas poupanças é investido ou gasto noutro lado, invariavelmente contribuindo para o crescimento económico e como tal, para a emissão de mais gases de efeito de estufa.

Outro processo semelhante, e que é descrito pelo Paradoxo de Jevons, revela que, quando, por exemplo, o preço da eletricidade baixa, as pessoas não tendem a reduzir o seu uso, mas sim a ser menos diligentes com a sua poupança – o que aumenta o consumo num todo.

O projeto civilizacional que a humanidade conheceu nos últimos 70 anos tem de ser abandonado

É notório que as temáticas defendidas nos primórdios do movimento ambiental, e que continuam a ser pilares da sustentabilidade, encontram-se excessivamente em falta nos nossos dias. É preciso dizer que as mesmas caíram fora de moda porque o movimento ambiental deixou de querer apregoar teses profundamente politizadas, e a deixar claro que existem sempre trade-offs em todas as nossas escolhas.

É obviamente mais fácil transmitir uma mensagem que tudo ficará bem se eliminarmos os subsídios aos combustíveis fósseis, se fizermos as maiores empresas responsáveis pagarem por uma transição “verde”, e se todos começarmos a conduzir um Tesla e a obter a nossa eletricidade de fontes renováveis. Tudo isso é mais fácil do que é dizer às pessoas que o projeto civilizacional que a humanidade ergueu e que conheceu nos últimos 70 anos, é não só prejudicial para o meio natural, como é totalmente insustentável, pelo que tem de ser abandonado (seguramente de forma involuntária).

Concisamente, os ambientalistas modernos assimilaram uma narrativa de mudança, que está profundamente dependente de tecnologias que requerem a invasão e monopolização do meio natural para que possam ser proporcionadas a uma população que não para de aumentar, e que busca, naturalmente, um estilo de vida mais confortável e abastado. De forma a distanciar-se de verdades inconvenientes, este movimento moderno pactua com ficções de desenvolvimento e progresso intermináveis, menosprezando a realidade de que habitamos um astro circunscrito por limites biofísicos.

Porém, para aqueles que decretam que a sua lealdade está para com o meio natural, este caminho só poderá resultar num cerco que não será levantado, independentemente de quantos painéis solares e eólicas forem instaladas. Aqueles que buscam uma educação ecológica olham para as vozes do passado e não desprezam as suas perceções da realidade, por mais deslocadas que estas estejam das inclinações sociopolíticas da época. Se as ignorarmos acabaremos seguramente mais sós, num mundo repleto de cicatrizes, cravadas justamente pelas nossas próprias mãos.

Restaurantes Não São Santuários

por João Pereira Coutinho

Este texto é dedicado ao "Chef" Avilez, que estragou dois magníficos restaurantes, o Tavares e, principalmente, o Belcanto. E como esta praga não é nacional apenas, dedicado também ao Alain Ducasse, que assassinou em tempos o magnífico Louis XV, o restaurante (emblemático) do Hotel de Paris, em Monte Carlo. Felizmente, neste caso, pelo menos continua a magnífica garrafeira.

Restaurantes não são santuários...

Estou cansado da religião dos chefs: restaurantes não são santuários...

O melhor restaurante do mundo?

Ora, ora: é o Eleven Madison Park, em Nova York.

Parabéns, gente.

A sério.

Espero nunca vos visitar.

Entendam: não é nada de pessoal.

Acredito na vossa excelência.

Acredito, como dizem os críticos, que a vossa mistura de "cozinha francesa moderna" com "um toque nova-iorquino" é perfeitamente comparável às 72 virgens que existem no paraíso corânico.

Mas eu estou cansado da religião dos chefs.

Vocês sabem: a elevação da culinária a um reino metafísico, transcendental, celestial.

Todas as semanas, lá aparece mais um chef, com a sua igreja, apresentando o cardápio como se fossem as sagradas escrituras.

Os ingredientes não são ingredientes.

São "elementos".

Uma refeição não é uma refeição.

É uma "experiência".

E a comida, em rigor, não é comida.

É uma "composição".

Já estive em vários desses santuários.

Quando a comida chegava, eu nunca sabia se deveria provar ou rezar.

Os meus receios sacrílegos eram acentuados pelo próprio garçom, que depositava o prato na mesa e, em voz baixa, confidenciava o milagre que eu tinha à minha frente:

– Pato defumado com pétalas de tomate e essências de jasmim.

Escutava tudo com reverência, dizia um "obrigado" que soava a "amém" e depois aproximava o garfo trêmulo, com mil receios, para não perturbar o frágil equilíbrio entre as "pétalas" e as "essências".

Em raros casos, sua santidade, o chef, aparecia no final.

Para abençoar os comensais.

No dia em que beijei a mão de um deles, entendi que deveria apostatar.

E, quando não são santos, são artistas.

Um pedaço de carne não é um pedaço de carne.

É um "desafio".

É o teto da Capela Sistina aguardando pelo seu Michelangelo.

Nem de propósito: espreitei o site do Eleven Madison Park.

Tenho uma novidade para dar ao leitor: a partir de 11 de abril, o Eleven vai fazer uma "retrospectiva" (juro, juro) com os 11 melhores pratos dos últimos 11 anos.

"Retrospectiva."

Eis a evolução da história da arte ocidental: a pintura rupestre de Lascaux; as esculturas gregas de Fídias; os vitrais da catedral gótica de Chartres; os quadros barrocos de Caravaggio; a tortinha de quiche de ovo do chef Daniel Humm.

Gosto de comer.

Gosto de comida.

Essas duas frases são ridículas porque, afinal de contas, sou português.

E é precisamente por ser português que me tornei um ateu dos "elementos", das "composições" e das "essências".

A religião dos chefs, com seu charme diabólico, tem arrasado os restaurantes da minha cidade.

Um deles, que fica aqui no bairro, servia uns "filetes de polvo com arroz do mesmo" que chegou a ser o barômetro das minhas relações amorosas: sempre que estava com uma namorada e começava a pensar no polvo, isso significava que a paixão tinha chegado ao fim.

Duas semanas atrás, voltei ao espaço que reabriu depois das obras.

Estranhei: havia música ambiente e a iluminação reduzida imitava as casas de massagens da Tailândia (aviso: querida, se estiveres a ler esta crônica, juro que nunca estive na Tailândia).

Sentei-me.

Quando o polvo chegou, olhei para o prato e perguntei ao dono se ele não tinha esquecido alguma coisa.

"O quê?", respondeu o insolente.

"O microscópio", respondi eu.

Ele soltou uma gargalhada e explicou: "São coisas do chef, doutor."

"Qual chef?", insisti.

Ele, encolhendo os ombros, respondeu com vergonha: "O Agostinho".

O cozinheiro virou chef e o meu polvo virou calamares.

Infelizmente, essa corrupção disseminou-se pela pátria amada.

Já escrevi sobre o crime na imprensa lusa.

Ninguém acompanhou o meu pranto.

É a música ambiente que substituiu o natural rumor das conversas.

É a iluminação de bordel que impede a distinção entre uma azeitona e uma barata.

É o hábito chique de nunca deixar as garrafas na mesa, o que significa que o garçom só se apercebe da nossa sede "in extremis" quando existem tremores alcoólicos e outros sinais de abstinência.

Meu Deus, onde vamos parar?

Não sei.

Mas sei que já tomei providências: no próximo outono, tenciono aprender a caçar.

Tudo serve: perdiz, lebre, javali.

Depois, com uma fogueira e um espeto, cozinho o bicho como um homem pré-histórico.

O pináculo da civilização é tortinha de quiche de ovo do chef Daniel Humm?

Então chegou a hora de regressar às cavernas de Lascaux..."

Viva a Lampreia‼️

Viva o cozido à Portuguesa‼️

O pudim de Abade dos Priscos‼️

O tinto‼️

O branco‼️

E... poupem na água que faz muita falta na lavoura🥴

John Muir

.jpg) |

| Laghi di Fusine, Italy |

"In every walk with nature one receives far more than he seeks." ~ John Muir

John Muir (Dunbar, Escócia, 21 de abril de 1838 — Noël, Los Angeles, 24 de dezembro de 1914), foi um preservacionista, proprietário rural, explorador e escritor escocês-americano, teve papel fundamental na criação das primeiras áreas protegidas americanas e que é considerado um dos fundadores do movimento conservacionista moderno.

Para ele o homem era parte da própria natureza, e como tal não pode ser dotado de direitos maiores que os animais (ideias que, mais tarde, foram chamadas de biocentrismo, e que encontravam respaldo na história natural e no evolucionismo darwiniano). Além disso, profundamente influenciado pelo movimento romântico, via a natureza como algo intrinsecamente belo e carregado de valor espiritual e religioso, e que deveria ser protegido de maneira radical da influência negativa aportada pelo homem.

Visitou todos os continentes da Terra, com exceção daquele que não possui árvores - a Antártica, sobre os quais escrevia procurando influenciar seus contemporâneos; Dentre os epítetos que recebeu estão: "Pai dos Parques Nacionais dos EUA", "Profeta da Vida Selvagem" e "Cidadão do Universo". Também foi fundador da ONG Sierra Club, uma das primeiras associações do mundo a ter como objetivo a proteção da natureza.

Os escritos de Muir influenciaram Theodore Roosevelt na criação do Parque Nacional de Yosemite, e muitas barragens deixaram de ser erguidas ou foram interrompidas em territórios dos parques nacionais graças a suas ideias. Suas ideias também tiveram grande influência sobre o conservacionismo e a ética ambiental, que ganharam força a partir da segunda metade do século XX.

Sobre seu importante papel histórico, o cineasta documentarista Ken Burns diria que "Por tudo que sabemos dele... [John Muir] ascendeu ao panteão dos maiores indivíduos dos EUA; estou me referindo ao nível de Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., Thomas Jefferson, Elizabeth Cady Stanton, Jackie Robinson - pessoas que tiveram um efeito transformador sobre quem somos." in " «Who Was John Muir?»

Biografia e Bilbiografia:

domingo, 28 de maio de 2023

The Anthropo-Sin System- por George Tsakraklides

Despite their momentum and efficiency, civilizations have always been incredibly naïve when it came to envisioning their future. There was always good food for thought, and plenty of incentive to plan for the immediate next day. However, when it came to tackling the bigger long-term questions, it was as if the future didn’t even exist. Our approach has always been tactical at best: focusing on short-term gains, while completely ignoring the bigger, long-term existential challenges. There was far more interest in achieving progress than in sustaining it. For this reason, the emphasis has always been a technological one: it is the short-term technological tools which provide us with the fastest and most spectacular bursts of growth, bringing about an almost immediate transformation every single time. We quickly learned that technology was viral, it was a profit maker, and for these reasons, virtually unstoppable. We might as well resign ourselves, sit back and observe as technological viruses ravage through our civilizations like wildfires in the wind. In this section, I will explain how we tragically relinquished three things to machines: our freedom, happiness, and responsibility. I will explain why this happened, and what the existential repercussions are.

We surrendered to technology a long time ago. Along with personal gain, it was internalized defeatism towards the inevitability of technology which prevented leaders and planners from stopping and thinking about how humans actually felt: at an individual level, living in these new, magical worlds they had constructed. There was no risk analysis, and perhaps there wasn’t even time to think, as we were all too busy dealing with the changes that each new technological whiplash brought on our doorstep, piling upon still fresh, previous changes. At every step of our technological journey we forgot to ask the most important question: was this progress? Was this really what we wanted?

But the deeper, and more disturbing question we forgot to ask, and which remains unanswered today, was: were we the ones consciously transforming our lives, or was technology transforming us? Were we in control of this process or were these technological viruses in the driver seat, infecting our society, leaving us barely capable of mustering a response while we still processed the shocks of the technological revolution that had come right before the current one? Did there come a point when we just gave up trying to resist, and decided, that we would just have to mold our new life, our entire existence, however best we could, around each new technological monolith that ushered itself into our lives? Had we been violently pushed aside? Had humans simply become vehicles for technology’s expansion and evolution? And most importantly, had we become something lesser, perhaps outdated, given that technology mutates and evolves much, much faster than us?

These are all very valid questions which we should be asking retrospectively, all in the context of a bigger question from a practical and biological perspective: how does a human, essentially an animal that does not physically change over time (especially now that medicine has halted natural selection and therefore evolution), cope in a rapidly changing environment? While in nature species that experience such extreme changes go extinct very quickly, humans had managed to survive, forming a co-dependent relationship with technology based on mutual abuse. But how was their mental and physical health affected? Did our societies actually “adapt” or was this a misconception? Was it more of a case of them having internalized trauma upon trauma? For example, while we may have significantly increased our life span, how meaningful is this new, long, life we are living? Since innovation always moves at breakneck speed, there is never the time, or even the desire to test the effects of new technologies on our well-being. From cigarette smoking to pesticides, humanity has always learned the hard way which of these innovations are good for us and which are not. Human civilization is an ongoing experiment, and humans are the mad scientists: too risk-taking to stop and think, and always willing to be guinea pigs in their own study.

Had we been too quick to accept the conveniences that came with technology, for the price of relinquishing essential parts and needs of our biological existence? We are still made of flesh, blood, feelings and emotions. Yet each successive technological virus appears to bypass these needs, at best adjusting itself to any severe side-effects to the host, who becomes an unsuspecting carrier. Putting aside the dazzling array of consumeristic and other benefits we reaped, are we happier than the generations before us? Or have we completely sold our soul to technology? Today these questions remain unanswered, as technological evolution accelerates and reaches breakneck speed, leaving us to eat dust while it disappears into the distance. Yet we have completely embraced what is happening to us, maybe because many of us feel there is nothing to do but accept it, or maybe because we cannot even fathom ourselves outside of the context of technology anymore. It is easy to make the argument that we have been demoted, turned into a peripheral hardware accessory of a much more efficient, emerging, non-DNA-based AI civilization. Is this the beginning of the end? Or, have we died already? It is easy to look at this situation and concur that it is already way too late for us to go back to ourselves. We are too tech-dependent. But as long as humans are a species made of flesh, blood, water and emotions, they will have needs which are very different to those of machines. We are not machines, and this is precisely the mistake that we have been making: comparing ourselves to them.

In order to understand what is happening to us and answer all of these questions, it is important to go back to the beginning of events, and realize that we have enmeshed in a toxic, unconditional love affair with technology which started millennia ago. In a fashion typical to that of any blind, lovestruck human, we have given ourselves an inferiority complex towards the object of our affection. Our civilization has given itself a self-harming inadequacy complex against machines. In the same way that we rejected, and subsequently destroyed, natural “wilderness”, we are beginning to reject anything “non-machine-like” about us. We want to become more like the non-human entity we are in love with. This is a dangerous moment, and the wrong path for us because again, we are not machines.

This love affair explains why the temptation for humanity to succumb and submit to technology unconditionally, has always been too much to resist. Our freedom was the first to be given up, as we trusted technology with our own life. Facing the unknown future with vacant, unjustified optimism, we replaced uncertainty with the dogma that technology was working for us, when in fact it had almost domesticated us for its own benefit. Our adoration of technology, not simply as a means to an end, but as the ideal ultimate destination for humanity’s rebirth and evolution, continued through the ages as we looked down upon our “human errors” and imperfections. Driven by blind adoration, the expectation that this inanimate entity will be forever on our side and even solve all of our existential problems, including the climate crisis, has been incredibly naïve, and will very likely prove to be catastrophic. But we were too corrupted by the technological goodie bag that had come with the adoption of all of these innovations. Beware of Greeks bearing gifts. Technology was the Trojan horse which was enough to glaze over our eyes and tempt us with more lazy, easy gains. The price? Auctioning off the last remaining free bits of ourselves to an increasingly sentient entity that does not represent the interests of the human species, simply because it isn’t human. It is It, and just like us, it only cares about itself. By putting all of our faith and trust in technology, we had relinquished a substantial part of our freedom. Yes, we did become something “lesser”, because we believed we were lesser.

Along with relinquishing our freedom, we gave up on the notion of true happiness, replacing it with counterfeit versions of happiness which only made sense in a machine world: we started quantifying happiness in the number of consumer goods we own and GDP, rather than meaningful existence, exactly because we increasingly became like machines. Today we are as far away as we have ever been from answering the question “are we happy?”, for a very simple reason: we are trying to answer the question in machine terms. But it is a question that our technologies and machines do not have to worry about. Happiness, and human happiness for that matter, is not their problem. Happiness is exclusively a human problem. Machines don’t have the emotions, feelings of isolation and social needs that we have, and if they do develop these someday, they will be on a separate cosmos of social hierarchy with its own rules and needs very different from ours. Yet despite this risk, we have chosen to increasingly mechanize and automate so much of what makes us intrinsically human. We have stiflingly surrounded ourselves with layer upon layer of digital paraphernalia, naively assuming that the little human buried somewhere within this new ecosystem, would still remain “human”. What we have done in effect is to try and be increasingly more and more like machines: beings that do not need happiness or define it in quantitative measures that bear no relationship whatsoever to true happiness. Even psychotherapy is going digital. We have outsourced our happiness and future of the planet to a techno-economic entity which not only does not understand what happiness is, but it doesn’t fundamentally have a need for it, for itself. Let that one sink in.

There is never enough inquiry about how humans would feel in a new world, surrounded by new machines, infused with new forever chemicals that they invented long ago, the impact of which on the human body we still do not know, decades later. Our insight into ourselves runs at a pace much, much slower than the pace of technology. All we can do is assume impact position and accept the technological, social, emotional and existential whiplash. It is no wonder that the modern human often feels so alienated, disconnected, and many times completely lost. The recurring trauma of successive technological impacts has left its mark on our civilization, which has done its best to adapt each time, by trying to catch up with the machines: to be more machine, and less human. This is a pattern of self-harm that attempts to deal with the original trauma. But all it achieves is further and further distancing from the self.

The third and most troubling aspect which humans have relinquished to machines is responsibility. The hope that technology will save us is misguided, given that technology only cares about itself. It also doesn’t care about clean air, water, or habitable conditions for fragile, DNA-based life forms. We put all of our trust and hope into technology, along with the responsibility for cleaning up our own messes. But responsibility is what happens when we own up to the truth that we are and have always been the one and only master of whatever happens to us. As long as this civilization feels entitled, it will continue to fall victim to its own irresponsibility.

Lovestruck humans have been nurturing a millennia-old delusion about what our future is, and how we get there. In fact, we have been deluding ourselves that we are progressing. Each generation of humans has been reared with the delusion that it is better off than the generation before: better health, better well-being, more happiness. While this may be true when looking at macroeconomic factors, it is safe to say that we are beginning to fail in critical aspects. Our quality of life is diminishing, and this is evident in the fact that increasingly large parts of our economy are focused on ways of managing and healing the many physical and spiritual ailments we are sustaining in the name of progress.

Each example of “progress ” comes with a counterargument. For example, the obesity epidemic is the direct result of so-called progress in our food industry: there has been tremendous progress in increasing the shelf-life of products, while at the same time making them highly addictive and full of chemicals. Mass food production and quantity have been prioritized at the expense of nutritional quality. Frightening progress in the area of marketing boosted the consumption of this overprocessed food even further, making junk and snack food part of the family culture, and setting humans on a path to diabetes, obesity and cancer from the first days they come into existence on the planet. Our wellbeing has been going into reverse for a long time now. We may live longer, but this is due to technologies and medicines addressing modern diseases that did not even exist before. The reality is we have many more ailments today, as well as more things to worry about.

Our current predicament has already answered the question “will humans be happy in this future world?” There are record levels of depression and anxiety, which most of us accept as a benign compromise of “modern living”. We have blindly accepted that in this new, polluted and mechanised world, we are meant to be busy, to be stressed, sleepless, and unhappy. Yet we don’t recognize that this is not an ordinary unhappiness, but a deep existential crisis that is here to stay, simply because we said goodbye to all our previous worlds: we relinquished our freedom, our happiness, and our responsibility. Without thinking twice, in our rush to achieve each new milestone in our civilization we galloped forwards, leaving behind both body and mind.

Continuing to adopt machine-defined as opposed to human-defined ideals of happiness, we naively assumed that we would be happier and more fulfilled in a world that was more functional. All our models of progress focused on increasing our every-day convenience, rather than in developing our well-being. We have left a lot of our life up to automation and “efficiency”, without realizing the negative effects of this. Our mechanised educational system is focused on developing skills, rather than developing humans. It prioritizes building specialized humans with “skills” and “qualifications”, rather than whole ones with a world view, critical thinking, moral compass and a conscience. Our work has moved from real jobs to “bullshit jobs”, from making stuff to handling stuff, and from doing to re-doing. We may have built machines to automate our lives, but we became machines ourselves in the process.

In fact, it would seem that we are beginning to look more and more similar to each other, as if we are industrially-made products ourselves. Just like the cheap, mass-manufactured products that they created, humans have become more single-layered, predictable and plastic. Society has become a factory churning out almost identical humans who are ready to consume more, think less, and never dare to stray away from the assembly line of the factory, or they’ll be quickly chucked into the bin labelled “unsellable”. We have become the sweatshop-made, barcoded, budget version of our former selves. Our worth is pre-set, our whereabouts are known at all times, and our usage is clearly limited by the safety label in the back of the packet.

It is easy to see the damage that our love affair with machines has inflicted on us in as little as just one generation. The conversations I have with my mother about her childhood are most enlightening. In my mother’s house, there was no fridge. Families would prepare their own food and find ingenious ways to store it. People were very poor, but much fulfillment came from being connected to the food production process. I remember my mother’s story about making home-made pasta, using locally sourced flour, butter and eggs which of course have a much higher nutritional content. After the dough was made, sheets and strings of pasta dough were suspended from every piece of furniture in the house in order to air-dry, before it was to be cut to pieces and stored for the winter. The entire family was involved in the production, and my mother’s main role as a little girl was to make sure the cats were kept away from jumping on the strings of pasta while it dried. The food was more nutritious, and the family was making memories, feeling connected with each other, feeling grateful to the mill that gave them the flour, the hens that laid the eggs, the generosity of nature and the community they lived in. Compare this to the five seconds it takes to grab a stale imported packet of bleached pasta and throw it in the supermarket trolley. Are we happy in our new world? Are we even alive?

It is no wonder that some of us are asking this, given that much of our life has become virtual: our friends, our workplaces, our leisurely activities. We are becoming algorithms, avatars, trying to navigate a world that is not just a step change from where we are, but a massive leap into the unknown. Can our mental and physical health handle it? There are signs that many of us are feeling lost as well as oppressed in such a world. There is increasing pressure to conform to stereotypes propagated by the metaverse, projected on to us by an economic system that is only interested in making us efficient consumers. In the name of living up to our online avatar and the perfect person we are expected to be in this new world, we are increasingly asked to compromise our personal life, our data, anything that makes us look “different”, at the risk of being chucked into the “unsellable” bin. Racism and discrimination take on much more covert, digital incarnations, escaping detection.

The more humans become isolated from each other through layers and layers of algorithm, the more they embark on a terrifying, desperate quest to “find themselves” in the dark digital universe, rather than in the right here, right now. It is no wonder that there is a entire industry of life coaching set up to monetize our new insecurities in this environment, and a pathological blogging and social media culture aimed to convince people that they are not good enough, both physically and mentally, so that they purchase “life-yoga solutions”.

Modern civilization is looking increasingly like a botched plastic surgery: we went in for a huge facelift job so that we can look great on the outside, without even asking about the internal complications in the medium term. Rather than stepping back and considering our place, we are adding one plastic surgery on top of another as our psychological coping strategy.

In a much broader sense, our natural world won’t be happy if we don’t manage to be happy first. We are taking out our mental illnesses on Earth, mindlessly destroying our natural heritage in order to fuel consumption and other addictions. In order to finance this habit, some of us accept to take high-paying corporate jobs that increasingly lead to burnout, discrimination, exploitation and further isolation and dehumanisation that we willingly subject ourselves to. We are driving ourselves mad as well as physically ill, for nothing.

And yet we still choose to call all of this, “progress”. Our toxic love affair continues, unabated.

Música do BioTerra: Clan of Xymox - Back Door

I crouched in wasted years

I lingered, I can't get trough

Dazzled between far and near

Like the elegies relate to days beyond recall

I lingered in many memories

And again I stumbled through the back door

Seeing you , a misty shadow

I feel my repression

I can't go on

And again I am falling backwards

Tomorrow I will be here again

A silent mute of a black desire

Tomorrow I will be here again

Tomorrow i'l be here again

Be here again

Be here again

I am tired of tears and laughter

Or what may come hereafter

I am weary of days and hours

Desires, dreams and powers

Although it makes me weep

It is you

I wanna keep

I wanna keep

Moby - 'In My Heart' ft. Gregory Porter (Resound NYC Version)

Be, ohh, just in my heart, oh Lord

Just in my heart, oh Lord

Lord, I want to be up in my heart

Lord, I want to be up in my heart

Be, ohh, just in my heart, oh Lord

Be, ohh, just in my heart, oh Lord

Just in my heart, oh Lord

Be, ohh, just in my heart, oh Lord

Just in my heart, oh Lord

Be, ohh, just in my heart, oh Lord

Just in my heart, oh Lord

Biografia e Discografia

Moby (Richard Melville Hall)

Página Oficial

Youtube

Há seis anos sem telemóveis, alunos de Lourosa já se esqueceram dos ecrãs no recreio

A diretora da Escola EB 2/3 António Alves Amorim, de Santa Maria da Feira, Mónica Almeida, não tem dúvidas em afirmar que restringir o uso dos referidos aparelhos ao contexto pedagógico, quando solicitado por um professor, foi "a melhor coisa" que aí se fez.

Situada na freguesia de Lourosa e frequentada por 630 alunos dessa região do distrito de Aveiro, a EB 2/3 em causa é apontada como exemplo na petição pública "Viver o recreio escolar sem ecrãs de smartphones", que reúne mais de 3.400 assinaturas apelando a que, a partir do 2.º ciclo, crianças e jovens sejam impedidos de usar telemóveis em ambiente escolar.

Os peticionários defendem que a proibição ajudará os alunos a desenvolverem as suas capacidades de socialização e comunicação oral, e também fará diminuir o 'bullying' 'online' e a difusão ilegal de imagens e vídeos com menores.

Mónica Almeida concorda. Diz que isso está demonstrado pelos últimos seis anos de experiência da escola e pela animação que se nota no recreio durante os intervalos: há grupos de alunos em altas gargalhadas, miúdas a caminhar juntas em torno de jardins bem cuidados, rapazes a jogar bola no relvado sintético e até pares românticos a beber sumo na esplanada do bar, sob as árvores.

"Implementámos esta medida há seis anos e o principal objetivo era que os nossos alunos pudessem socializar uns com os outros sem recurso ao telemóvel, porque achávamos que nestas idades, de formação do seu caráter, é muito importante a interação de uns com os outros e não por via dos ecrãs", explica Mónica Almeida.

Embora já em 2017 fosse tida como arriscada, a medida foi aprovada sem dificuldade no conselho pedagógico, pelos docentes, e depois validada também pelo conselho geral, em que pais e encarregados de educação também se mostraram "muito a favor" da mudança.

"O mais difícil foi implementá-la nos alunos que já cá estavam há algum tempo, nomeadamente aqueles que usavam de forma sistemática o telemóvel. Mas depois, em reuniões de delegados [de turma], eles foram os primeiros a assumir que foi uma boa medida, porque passaram a conhecer os seus colegas muito melhor", recorda a diretora.

Em termos práticos, os alunos da EB 2/3 de Lourosa podem levar o telemóvel para a escola, mas, na primeira aula, entregam os aparelhos ao professor, que os deposita numa caixa específica para cada turma, guardada num armário próprio da receção do edifício. Depois, independentemente da carga horária letiva de cada dia, só na última aula é que o professor em funções acede novamente à caixa, para devolver os telefones a seu dono.

Os estudantes mais cumpridores podem manter o telemóvel consigo, desde que esse nunca seja consultado. À primeira infração há um aviso; à segunda o aluno fica suspenso três dias -- "ou mais", como aconteceu durante uma semana com o estudante que gravou um professor e partilhou o vídeo nas redes sociais.

Urgências estão previstas: "Sempre que queiram dar um recado aos seus educandos, os pais ligam para a escola e nós fazemo-lo chegar ao aluno. Quando o educando quiser uma chamada para os encarregados de educação, pode sempre fazê-lo, sem nenhum custo".

É por isso que Inês Santos, que tem 11 anos e frequenta o 5.º C, nem leva o telefone para a escola. Está habituada a prescindir dele desde a escola primária e não tem reclamações sobre a medida: "Assim temos mais tempo nos intervalos para conviver uns com os outros. Dou voltas à escola com as minhas amigas, a caminhar; falamos de como correram os testes, das coisas que fazemos ao fim-de-semana".

Já com 14 anos, Frederico Ferreira acrescenta jogos de futebol, ténis de mesa e matrecos à lista de atividades com que substitui os ecrãs. Lamentando que noutras escolas haja "muita gente parada ao telemóvel a mandar mensagens em vez de falar com os colegas", esse aluno do 9.º F aprecia a política da EB 2/3 António Alves Amorim e diz que os pais até tiveram nela um dos principais fatores que os levaram a matriculá-lo aí.

Quando explica essa proibição a amigos de outros estabelecimentos de ensino é que a situação se complica: "As pessoas acham um bocado estranho e a primeira reação é que ficam espantadas. 'Como é possível uma pessoa nesta idade 'viver' sem o telemóvel?'. Porque, efetivamente, isto é uma realidade muito diferente da do resto das escolas".

A confirmá-lo está Camila Oliveira, professora de Matemática e Ciências que, lecionando na EB 2/3 de Lourosa apenas há cinco anos, mal conseguiu conter o entusiasmo ao saber que a proibição de uso de telemóveis nesse estabelecimento de ensino ia ser tema de notícia e dar-lhe oportunidade de traçar a comparação com o local onde trabalhava antes.

"Venho de uma escola onde os miúdos, mal saíam das aulas, escorregavam pela parede abaixo com o telemóvel e ficavam ali agarrados àquilo. Não havia convívio como há aqui e por isso é que achei isto magnífico. Todas as escolas deviam seguir este exemplo", declara.

Realçando "a coragem da direção" ao decidir que os telemóveis seriam proibidos em todo o recinto escolar e não apenas nas salas de aulas (como estipula o Estatuto do Aluno, ao proibir aparelhos informáticos "nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas"), Camila Oliveira acrescenta: "Estamos na era das comunicações, mas a nossa sociedade está a ficar doente por causa da falta de comunicação física, presencial. Acho esta medida importantíssima, pela saúde dos nossos filhos -- principalmente a mental".

Maior capacidade de socialização, desenvoltura argumentativa, segurança no discurso em público e empatia são algumas das competências que as duas professoras dizem favorecidas pelo menor contacto com telemóveis. Além disso, a proibição liberta a escola de "um sem-número de problemas, nomeadamente alguns crimes que se cometem nos estabelecimentos de ensino sem que os alunos tenham sequer consciência disso", refere.

Mónica Almeida dá apenas dois exemplos, entre os mais frequentes: a captação ilegal de imagens de alunos, na maioria dos casos em circunstâncias normais de socialização, mas, às vezes, também em situações de 'bullying', 'body shaming' e exposição sexual; e a filmagem de professores em contexto da sala de aula, num crime agravado pela difusão desses conteúdos nas redes sociais.

"Esses comportamentos são da responsabilidade dos pais e nós aqui não temos esse problema. Não usando telemóveis, não compete à escola supervisionar essas questões", conclui.

sábado, 27 de maio de 2023

NASA mostra o que a seca fez em Portugal

Observatório da agência espacial publicou uma imagem que retrata os efeitos da falta de água na Península Ibérica, no último ano.

É caso para dizer: descubra as diferenças.

O Observatório da Terra da NASA partilhou nesta terça-feira uma imagem que mostra os efeitos da seca na Península Ibérica.

A agência espacial destaca o caso de Espanha, que transformou a maior região produtora de azeite (Andaluzia) numa zona castanha. Nessa zona tem caído somente 30% da chuva esperada.

O que era verde passou a castanho. Ou seja, secou.

A seca secou reservatórios, olivais e originou restrições de água, continua a empresa.

As imagens do satélite Terra mostram as diferenças na Península Ibérica entre Maio de 2022 e Maio de 2023.

O mapa seguinte mostra onde a vegetação na Península Ibérica estava menos saudável do que o normal (zonas a castanho) nesta Primavera.

O NDVI retrata a saúde, ou “verde”, da vegetação, com base na quantidade de luz vermelha e infravermelha próxima que as folhas reflectem.

O NDVI é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada: indicador da saúde da biomassa vegetal que é utilizado para calcular a saúde das plantas.

Em comunicado, a NASA lembra que, em Espanha, caiu menos 28% de chuva do que o esperado, analisando o actual ano hidrológico – que começou em Outubro de 2022.

A fraca chuva secou (ainda mais) os solos, que já estavam excepcionalmente secos no ano passado.

Em 2022, a humidade do solo em toda a Europa foi a segunda mais baixa nos últimos 50 anos.

O mapa confirma que, a sul de Madrid, a seca reina.

E, em Portugal, são afectados sobretudo os distritos Portalegre, Évora, Beja, Setúbal e Faro. Ou seja, a maioria do Alentejo e parte do Algarve.

Os números mais recentes do Instituto do Português do Mar e da Atmosfera revelam que só 10,8% do território de Portugal continental está em situação “normal”, de acordo com o índice PDSI – índice de severidade de seca de Palmer, utilizado para monitorizar eventos de seca.

No mês passado, 22% de Portugal estava em seca fraca, 33.2% em seca moderada, 19.9% em seca severa e 14.1% em seca extrema.

Portugal passou por 11 episódios de seca meteorológica; quase metade desses episódios (cinco) verificou-se nos últimos 12 anos.

Poema da Semana: "Comme un arbre dans la ville" de Maxime Le Forestier

|

| Angers- França |

Quando o Francês era riquíssimo em poetas e cantautores formidáveis: Brel, Brassens e Maxime Le Forestier.

"Comme un arbre dans la ville

Je suis né dans le béton

Coincé entre deux maisons

Comme un arbre dans la ville

Comme un arbre dans la ville

J'ai grandi loin des futaies

Où mes frères des forêts

Ont fondé une famille

Entre béton et bitume

Pour pousser je me débats

Mais mes branches volent bas

Si près des autos qui fument

Entre béton et bitume

Comme un arbre dans la ville

J'ai la fumée des usines

Pour prison et mes racines

On les recouvre de grilles

Comme un arbre dans la ville.

Comme un arbre dans la ville

J'ai des chansons sur mes feuilles

Qui s'envoleront sous l'œil

De vos fenêtres serviles

J'ai des chansons sur mes feuilles

Qui s'envoleront sous l'œil

De vos fenêtres serviles

Comme un arbre dans la ville

Entre béton et bitume

On m'arrachera des rues

Pour bâtir ou j'ai vécu

Des parkings d'honneur posthume

Entre béton et bitume

Comme un arbre dans la ville

Ami fais après ma mort

Barricades de mon corps

Et du feu de mes brindilles

Comme un arbre dans la ville"

Documentário: Punk Rock Vegan Movie

"Punk Rock Vegan Movie” explora as ligações entre o punk e o veganismo e conta com as participações de Dave Navarro, Rob Zombie ou Ian MacKaye. Moby sabe do que fala: tem um passado no punk ‘hardcore’.

O documentário foi escrito e realizado pelo próprio Moby, que também se encarregou da banda-sonora, e contém entrevistas com nomes como Rob Zombie, dos White Zombie, Dave Navarro, dos Jane's Addiction, e Ian MacKaye, dos Fugazi, entre outros.

Moby é há muito ativista pelos direitos dos animais, tendo-se tornado vegetariano em 1984 e vegano em 1987. Em declarações ao “NME”, o músico revelou que o seu mundo se alterou quando os Vatican Commandos, banda hardcore punk da qual fez parte, passou uma noite numa casa ocupada vegana. “Tinha 15 anos e nem sequer sabia o que era um vegano”, disse.

“Punk Rock Vegan Movie” tem a duração de 1h30 e está disponível, na íntegra, no YouTube. “O realizador e os produtores esperam que ninguém pague para ver este documentário, já que é fruto de amor e ativismo”, pode ler-se na legenda no vídeo.

sexta-feira, 26 de maio de 2023

Moby & Nicola Sirkis (Indochine) - This Is Not Our World (Ce n’est pas notre monde)

Desta vez, Moby colabora com o vocalista da Indochine, Nicola Sirkis, para alguns minutos autênticos de música eletrónica em 'This Is Not Our World (Ce n'est pas notre monde)'. A música, originalmente escrita e produzida por Moby, mostra o artista americano apresentando-se ao lado do icónico líder da banda francesa, já que Nicola foi imediatamente atraído pela poderosa mensagem da música depois de ouvi-la pela primeira vez.

Fornecendo ao original um toque bilíngue único, Nicola salta para esta versão agora parcialmente cantada em francês, transformando-a num hino internacional para que todos possam compreender. Além dos vocais contagiantes que flutuam por toda parte, a faixa chega completa com percussão vigorosa, linhas de sintetizador rodopiantes e ritmos de linha de baixo meticulosos, todos contribuindo para a sensação retro da música.

O videoclipe, dirigido por Jean-Charles Charavin e filmado entre Paris e Los Angeles, convidan-nos a refletir coletivamente sobre o estado lamentável do mundo em que vivemos atualmente.

Tous les deux flottant dans les airs

Le ciel crachant des étoiles

Un endroit triste et sale

Nous tomberons comme des pluies

Des nuages nous tomberons ici

Qui pourrait bien séparer

Qui pourrait bien faire la paix

Nous sommes toujours tout seuls

À combien de temps encore

Ce n'est pas notre monde

On pourrait attendre encore

Ce n'est pas notre monde

Alors reviens

Pour des milliers d'années

Alors reviens

Ce n'est pas notre monde

So run from the light

The desperate dream of days

Under the big black sun

We will slip away

And now we're lost alone

I can wait a thousand years

It's not my world

I can dry a thousand tears

It's not our world

Oh, come back

Save us here

Oh, oh come back

This is not our world

À combien de temps encore

This is not our world

On pourrait attendre encore

This is not our world

Ce n'est pas notre monde

'Infratores reincidentes': estas são as 10 centrais a carvão mais poluentes da Europa

Dois países dominam as emissões de carvão da Europa. Embora em queda, o carvão representou mais de 60% da poluição do setor de energia do bloco no ano passado.

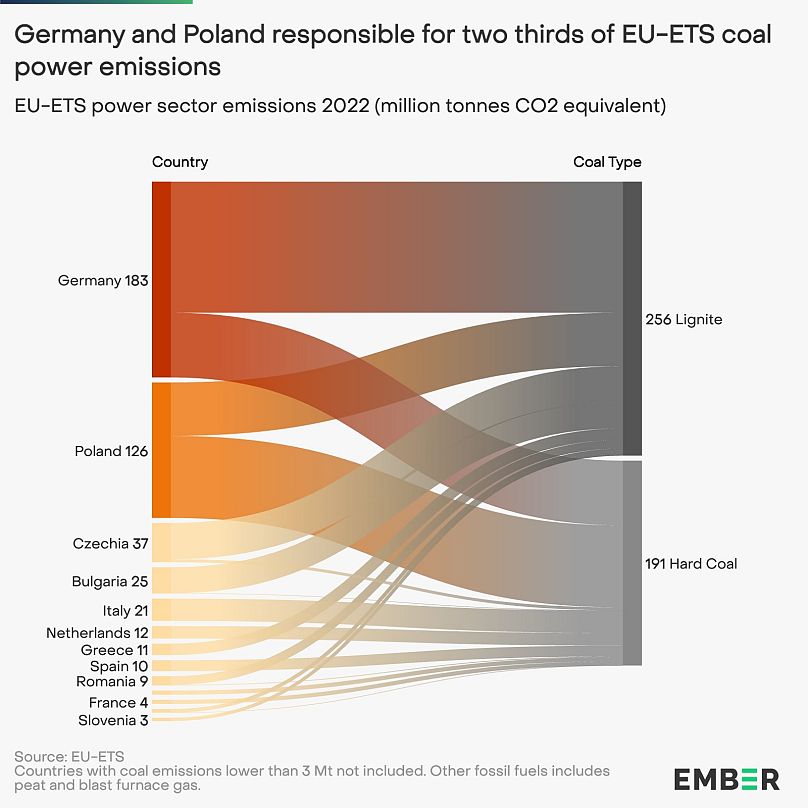

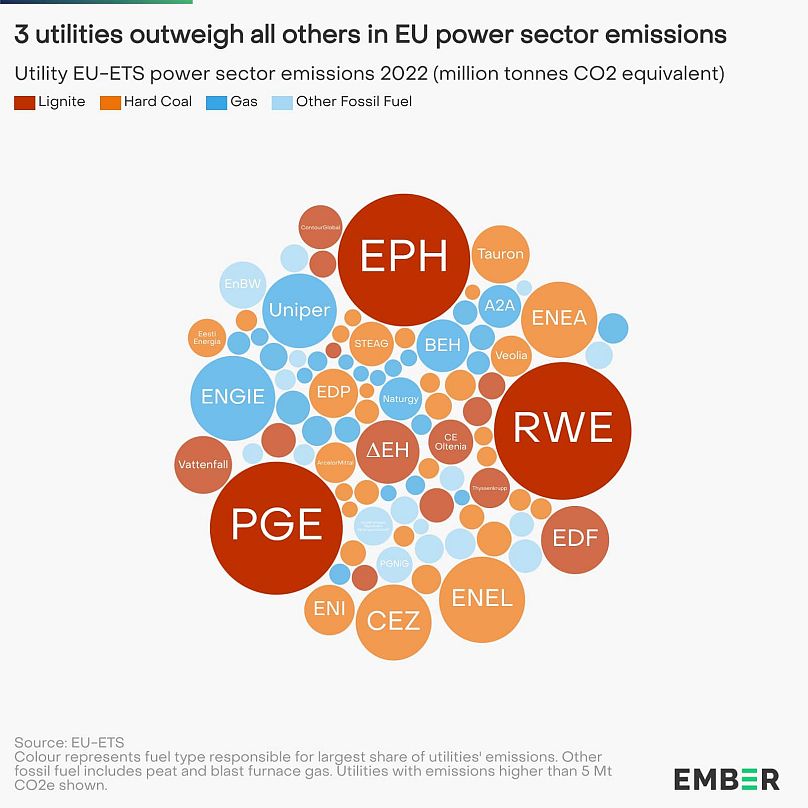

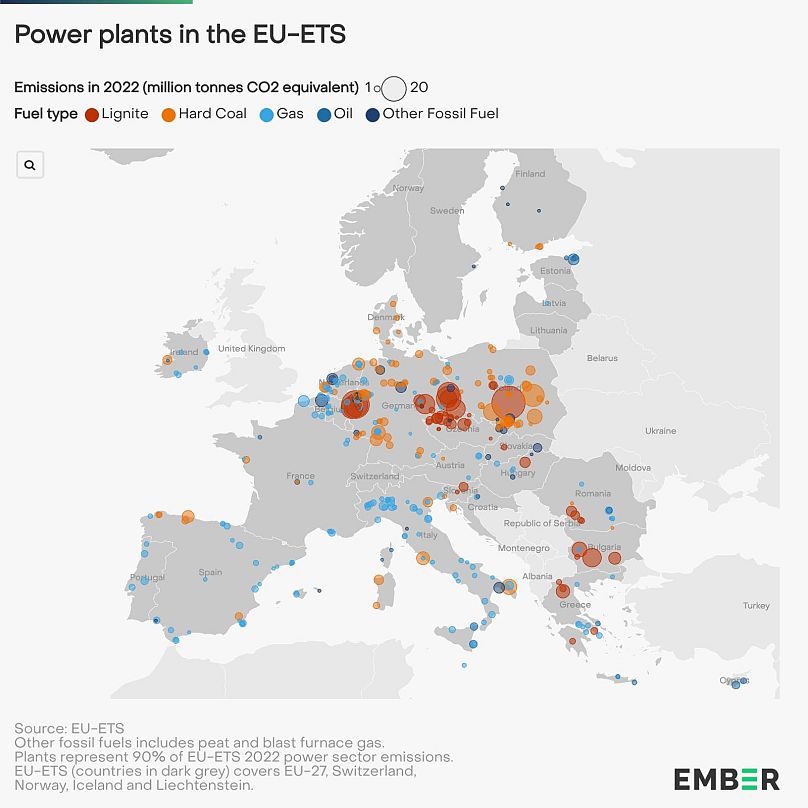

Os 10 maiores emissores de carbono da Europa no ano passado foram todas as centrais de carvão, de acordo com uma nova análise do think tank Ember.

Esses sites - quase exclusivamente na Polónia e na Alemanha - foram responsáveis por um quarto de todas as emissões do setor de energia em 2022.

Juntos, eles bombearam 13% das emissões totais da UE, conforme registrado no Sistema de Comércio de Emissões da UE (EU-ETS) - um esquema de 'cap and trade' que faz um balanço da poluição por gases de efeito estufa.

“As centrais de carvão são reincidentes na lista suja da UE”, diz Harriet Fox, analista da Ember. “Quanto mais rápido a Europa conseguir abandonar a energia do carvão, melhor.”

Onde estão as centrais elétricas mais poluentes da Europa?

Sete das centrais de carvão estão entre as 10 maiores fábricas de energia de emissão todos os anos na última década, com Bełchatów da PGE na Polónia liderando a lista desde que o esquema EU-ETS começou em 2005.

A central de carvão de Neurath da RWE na Alemanha está em segundo lugar, seguida pela fábrica de Boxberg - também com sede na Alemanha, mas administrada pela empresa EPH, com sede na República Checa.

Essas três concessionárias dominaram as emissões do setor de energia pelo sexto ano consecutivo, mostra o relatório da Ember .

RWE , PGE e EPH emitiram quase tantos equivalentes de CO2 (CO2e) quanto todo o setor de energia da Itália em 2022. Juntos, eles representaram 30% das emissões do setor de energia da UE, com fábricas de linhite responsáveis pela maior parte de sua contribuição .

Para reunir sua 'lista suja', a Ember analisou as emissões de 2022 registradas no EU-ETS, que abrange mais de 10.000 instalações em setores como aviação , energia e indústria.

Três concessionárias dominaram as emissões do setor de energia pelo sexto ano consecutivo: RWE, PGE e EPH.

No ano passado, o setor de energia foi responsável por 739 milhões de toneladas de (CO2e) - cerca de metade das emissões totais do EU-ETS.

O carvão contribuiu com mais de 60% das emissões do setor de energia, das quais a Alemanha e a Polónia foram responsáveis por dois terços.

A Bulgária também está na lista dos 10 piores 'infratores' - com sua fábrica de linhite Maritsa East 2, administrada pela BEH, na 10ª posição.

Emissões de carvão estão a cair na Europa

Embora o carvão ainda domine as emissões da UE, o declínio de longo prazo da energia do carvão é claro. As emissões de carvão em 2022 foram 40% menores do que uma década atrás.

Apesar das preocupações com o retorno da Europa ao carvão durante a crise global do gás, os aumentos foram limitados. As emissões de energia a carvão aumentaram 6% em relação a 2021, mas permaneceram abaixo dos níveis de 2019.

Os dois maiores emissores de carvão da UE-ETS, Alemanha e Polónia, viram um declínio no seu uso.

As fábricas de lenhite são responsáveis pela maior parte das emissões do setor de energia da UE

A Alemanha está se movendo mais rapidamente, no entanto. Ela alcançou uma redução de 37% nas emissões de energia a carvão na última década e agora tem como meta a eliminação gradual do carvão em 2030.

A Polónia , por outro lado, ainda não definiu uma data para a eliminação do carvão e só conseguiu uma redução de 12% na última década.

“A Polónia logo será o maior emissor da UE se não mudar de rumo”, acrescenta Fox. “A Alemanha está fazendo progressos para reduzir sua dependência do carvão, mas a Polónia ainda não começou.”

Como resultado, a Polónia tem uma participação maior nas emissões do setor de energia a carvão EU-ETS em 2022 (28%), acima dos 19% de uma década atrás, enquanto a participação da Alemanha permaneceu estável.

.webp)

.png)

.png)